教員が語る

「国際コミュニケーション学科」

の魅力

2025 7.17

異なる窓から見渡す

「国際コミュニケーション学科」の景色

本学国際政治経済学部国際コミュニケーション学科は、「コミュニケーション」をキーワードに学際性あふれる教育・研究を展開しています。今回のインタビューでは、学科主任の猿橋順子教授(専門は社会言語学)の司会進行のもと、3人の先生方にそれぞれが考える国際コミュニケーション学科での学びの魅力と学び方についてお話を聞きました。

教員座談会

教員座談会

【進行役(国際コミュニケーション学科主任)】

国際政治経済学部 国際コミュニケーション学科 教授

猿橋 順子

博士(国際コミュニケーション)(青山学院大学)。青山学院大学大学院国際政治経済学研究科国際コミュニケーション専攻博士後期課程修了。専門分野および関連分野は社会言語学、言語政策研究、ディスコース(談話・言説)研究、質的研究法。2009年本学国際政治経済学部国際コミュニケーション学科准教授、2015年同学部同学科教授就任。

国際政治経済学部 国際コミュニケーション学科 教授

勝又 恵理子

Ph.D.(Education)(Claremont Graduate University & San Diego State University)。クレアモント大学院大学・サンディエゴ州立大学大学院教育学研究科共同博士課程修了。専門分野および関連分野は高等教育学、国際教育研究、異文化コミュニケーション、異文化トレーニング、オンライン国際協働学習(COIL)。2014年本学国際政治経済学部国際コミュニケーション学科助教、2016年同学部同学科准教授、2023年同学部同学科教授就任。

国際政治経済学部 国際コミュニケーション学科 教授

田崎 勝也

Ph.D.(Educational Psychology)(University of Hawaii)。ハワイ大学大学院教育心理学研究科博士課程修了。専門分野および関連分野は(比較)文化心理学、対人・異文化コミュニケーション学、心理統計学、社会心理学。2009年本学国際政治経済学部国際コミュニケーション学科准教授、2012年同学部同学科教授、2024年本学大学院国際政治経済学研究科国際コミュニケーション専攻主任就任。

国際政治経済学部 国際コミュニケーション学科 准教授

市来 弘志

博士(歴史学)(学習院大学)。学習院大学大学院人文科学研究科博士後期課程史学専攻単位取得済退学。専門分野および関連分野は中国魏晋南北朝史、中国歴史地理学。学習院大学文学部助手・非常勤講師、中国・陝西師範大学外国語学院日語系外籍教師、中国・同済大学外国語学院日語系外籍教師を経て、2024年本学国際政治経済学部国際コミュニケーション学科准教授就任。

■「国際コミュニケーション学」とは?

猿橋 まずは国際コミュニケーション学科という学びの環境やその魅力に加えて、本学科で学ぶ上でのアドバイスについて、入学したばかりの学生たちに向けて、というイメージでお話しいただければと思います。本学科のカリキュラムは大きく「コミュニケーション学」「文化論」「言語学」の3領域で構成されていますが、それぞれが独立しているわけではありません。コミュニケーション学を核に、国際政治学科、国際経済学科の科目とも関連付けて広く学べることが大きな特色です。例えば、私が専門とする社会言語学は言語学の一分野であるとともに、コミュニケーション学とも政治学とも関連する内容を扱っています。田崎先生は心理学や統計学をご専門とする立場からコミュニケーション学にアプローチされていますが、本学科のカリキュラムをどのように捉えていますか?

田崎 猿橋先生が説明されたように、学際的かつ広く学べるカリキュラムが本学科の大きな特色でしょう。コミュニケーション学自体は、ギリシャ時代に開花したアリストテレスやプラトンなどの雄弁術がルーツで、とても歴史が長い学問ではあります。米国の大学などで盛んなプレゼンテーションスキルもその流れを汲んでいますが、1960~70年代には心理学的なアプローチによるコミュニケーション研究が行われるようになってきました。現在はさらに社会学的なアプローチや、批判理論的なアプローチが加わっています。さまざまな学問領域から知見を得て発展してきたコミュニケーション学ですが、その特徴とも言える学際性は本学科のカリキュラムのあり方にも反映されており、学生それぞれの自己実現に向けた自由な学びの可能性が広がっています。

猿橋 今、田崎先生が話されたコミュニケーション学とその研究の進展のお話は、主に米国の大学でのことですね。

田崎 はい、私が大学生の頃は、日本の大学でコミュニケーション学は学べませんでした。勝又先生も同じだったと思いますが、われわれの年代で、学問としてのコミュニケーションについて専門的に学ぶためには、海外留学しか選択肢はなかったのです。私が米国から帰国した頃になり、ようやく日本でもコミュニケーション学の研究・教育が盛んになってきました。

勝又 そうです。私も米国に留学して異文化コミュニケーションを学びました。現在担当している「インターカルチュラル・トレーニング」や「Global Studies Ⅵ」などの授業で学生に教えていることは、その留学時代に学んだことがベースとなっています。日本の大学では、以前は外国語学習と異文化コミュニケーションが別々に扱われてきました。しかし今では、両者を結びつけて学ぶことの重要性が認識されています。人には必ずその人が育ってきた背景、すなわち文化があるわけで、その文化を踏まえることなしに円滑なコミュニケーションはできません。そうした意味から、本学科はさまざまな言語や文化を学べる機会が充実しており、これは大きな強みだと思います。

猿橋 仰る通りです。本学科では英語のほかにも、さまざまな外国語を教える先生方がいらっしゃいますが、皆さんの専門は言語学や語学教育ではなく、文化や歴史などの研究者ですね。どうしても異文化コミュニケーションというと英語に注目が集まりがちですが、市来先生がご担当の中国語をはじめとして、スペイン語、フランス語、ロシア語、韓国語、ドイツ語の語学を担当する教員たちが、専門として文化論の科目を開講しています。

市来 私の専門は中国史、それも「中国魏晋南北朝史」「中国歴史地理学」という“ややニッチ”な分野ですが、一方で中国の大学で十数年間、学生に日本語を教えました。その経験を通して「言語とは文化のカタマリ」だとつくづく思うようになりました。中国語だけを習得しても、中国の人々の考え方や発想、人間関係のあり方などを知らなければ、スムーズなコミュニケーションはできません。この国際コミュニケーション学科には英語圏以外の文化や歴史、思想などに関する授業も開講されており、まさに国際人育成の環境が整っていると感じます。また本学科の学生には、海外にルーツをもつ学生や帰国学生も多く、私自身も彼らとの付き合いの中で多くのことを学んでいます。

猿橋 私が専門とする社会言語学、その隣接領域の言語人類学では、まさに「言語とは文化のカタマリ」という発想を基盤にしています。他方で、言語学では人間という生物がもつ能力として、言語そのものにどのような特質があるのか、つまり言語の普遍性を探ることも重要なテーマです。それについては言語領域の基礎科目として「言語科学概論Ⅰ・Ⅱ」で学ぶことができます。また、先生がご指摘された、教室内がすでに多言語、多文化というのも、近年の傾向として私も肌で感じているところです。ところで、市来先生が担当される中国語の授業は英語と違い、大学から始める学生が多いのでしょうか。

市来 そうですね。ごく基礎的な発音と文法を教えている「中国語Ⅰ(B)」のクラスにいる学生はほぼ、イチから中国語を学びます。語学学習では最初に発音や細かい文法などを正しく習得しないと後で苦労するため、授業ではその点に十分注意しています。今年、基礎を教えた段階で学生に、中国語による自己紹介のスピーチに挑戦してもらったのですが、皆さん想像以上に上手でホッとしました(笑)。習いたての言語でも基礎さえ知っていれば最低限言いたいことは伝わります。語学の習得には継続的な努力と向上心が必要不可欠ですが、「自分の中国語でも通じる」という自信をもってもらうことも大切だと考えています。「中国語Ⅱ(B) -1・2」の授業では、実用会話ができるレベルを目指してもらいますが、その過程で中国の文化や社会事情について文献やインターネットなどを通して自ら学ぶ力を養うよう、指導しています。文法を学び単語を覚えるだけではなく、相手の文化を知ることにより、コミュニケーション能力はおのずと向上するはずです。

猿橋 その通りですね。そして英語以外の言語を知る重要性もそこにあるのです。しばしば「グローバル・スタンダード」という言葉が使われますが、世界は多言語、多文化、それぞれの歴史をもった社会で成り立っていることを知ることで「グローバル」という概念への理解が深まります。

市来 異文化理解が深まることは偏見や差別感情を解消することにもつながり、国際社会で深刻化する“分断”を防ぐことにもなります。私が担当する「文化研究概論Ⅱ/比較文化概論Ⅱ」の授業では、中国の文化や社会について自らの経験を踏まえて紹介しています。中国人の行動や言動には中国独特の文化的な背景や理由があります。この授業での大きな目標は、そうしたことを理解してもらうことです。幸いなことに本学部には、中国を含む海外の人々に対して最初から偏見をもつ学生はほとんど見かけません。それはとても素晴らしいことだと思います。

■国際コミュニケーション学科の「歩き方」

猿橋 皆さんは学生たちが何を求めて本学科を選んでいると感じますか?

勝又 多くの新入生は「英語を使って海外の人々と交流したい」「国際機関で働きたい」という希望を抱いて入学してきます。しかし、実際にどのようなコミュニケーション力を身に付ける必要があるのか、どのような国際交流を目指したいのかについては、明確には分かっていない――入学時点では、多くの学生がそんな感じでしょうか?

猿橋 確かに英語が好きで、得意という学生が多いですね。市来先生のお話にもありましたが、入学前に海外経験がある学生も少なくありません。

田崎 入学時は漠然とした「英語が学びたい」「海外の人々と交流したい」でも十分だと思います。ただし1・2年次を経て、自分が何をやりたいのかをきちんと考えながら学んでほしいですね。

勝又 そうですね。本学科のカリキュラムは学際的で履修の自由度が高いのが大きな特徴です。自分の興味や目標に合わせて、さまざまな分野を幅広く学ぶことができます。その分、学生自身が「何に関心があるのか」「何を目指したいのか」を常に意識しながら学ぶことが求められます。

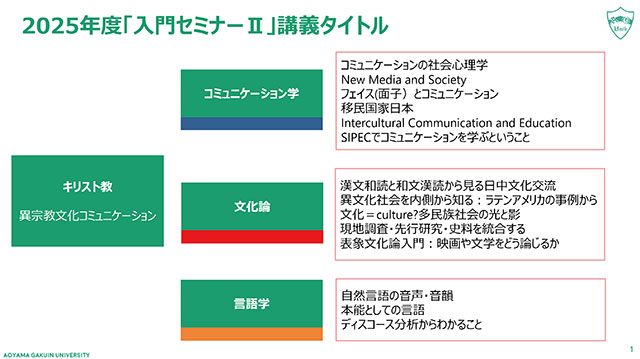

猿橋 私も毎年新入生に同じことを伝えています。1年次前期の必修科目「入門セミナーⅠ」では、大学での学びについて少人数の演習形式で学習します。後期に開講される「入門セミナーⅡ」では、学科の先生方が自己紹介を兼ねて、それぞれの専門分野の魅力や面白さを紹介しています。私は10月中旬に担当が回ってくるのですが、その時期は、ちょうど2年生がゼミナール(ゼミ)選考をしている時です。ですから、その様子を紹介しながら、1年生に「ここを出発点として来年の今頃行われるゼミ選考までに、自分の方向性を見極められるようにしてください」と話します。方向性に迷ったら、気軽に私たち教員に相談してほしいと思います。その点、本学科は学生数が少ない(1学年定員74人)ので、私たちも学生一人一人に配慮しやすいです。

2025年度 入門セミナーⅡ 講義タイトル一覧

2025年度 入門セミナーⅡ 講義タイトル一覧

田崎 学際的で自由なカリキュラムだからこそ、学生自身が本気で自分の道を見つける努力をしないと、多様な選択肢の中で“迷子”になってしまう可能性もあります。ただし、逆に考えると「なんとなく、異文化交流やコミュニケーションに興味がある」という人に本学科は向いているかもしれません。入学後、さまざまなバリエーションの中から自分にふさわしい道を見つけられる可能性が高いわけですから。

猿橋 本学科では1年次の必修科目「国際コミュニケーション総論Ⅰ・Ⅱ」などで、全員がコミュニケーション学のベースを学びます。その上で各自の関心に応じて言語学領域や文化論領域へと進むこともできますし、コミュニケーション領域で学び続けることも、もちろんできます。関連付けて国際政治や国際経済の科目も学ぶことができます。リサーチメソッド(研究法)の科目も充実しており、「コミュニケーション研究法の全体像」をはじめ、定められた科目を履修することで「社会調査士」の資格を取得することも可能です。コミュニケーション学が学科の基盤であることは間違いないのですが、そこから展開されていく方向がたくさんあることを知ってもらいたいですね。

勝又 私と田崎先生はコミュニケーション学領域の研究を行っていますが、猿橋先生のご専門は言語学領域ですね。

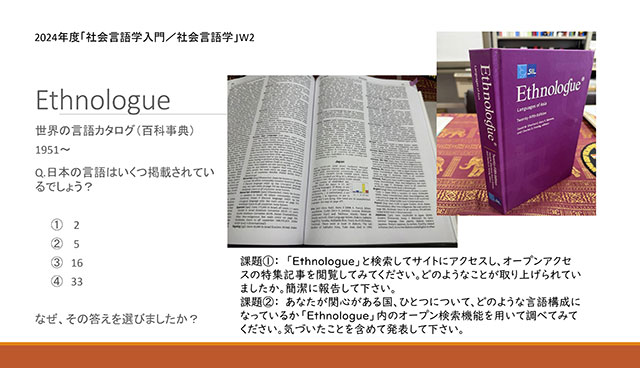

猿橋 はい、私が担当している1年次の選択科目「社会言語学入門/社会言語学」はそもそも「言語とは何か」という疑問から始まり、「世界に国家は200ほどしかないのに、言語は7千種類以上あるのはどういうことなのか」「英語はどのようなプロセスを経て世界の共通語となったのか」などといった疑問に迫ります。ジェンダーおよび社会階層と言語の関係性、言語政策の歴史と立案プロセスについても学びます。社会言語学の理論と調査研究の方法の基礎を学びながら、グローバル化する社会の中で言語とどう向き合っていくのが望ましいかを考えてもらいます。

2024年度 社会言語学入門/社会言語学 第2回スライドより

2024年度 社会言語学入門/社会言語学 第2回スライドより

勝又 それは面白そうですね。その授業、私も受けてみたいです!

田崎 先程から外国語によるコミュニケーションの話が中心となっていますが、日本社会に目を向けると、コミュニケーションにまつわる課題は多いですよね。私はここで、コミュニケーション研究は、外国語によるコミュニケーションの諸問題に留まらない点について述べてみたいと思います。

猿橋 ぜひ続けてください。

田崎 では、私が担当する「コミュニケーション論Ⅲ」で何を学んでいるかお話しましょう。この授業では言語によるコミュニケーションに対して、表情や視線、ジェスチャーなど非言語によるコミュニケーション、いわゆるノンバーバル・コミュニケーションの役割や機能について、進化心理学の知見を踏まえ、社会・文化的な価値観から考察しています。言葉だけが意思疎通の手段ではないんですね。

猿橋 ノンバーバルは言語をどう定義付けるかにもかかわりますから、言語学領域でも関心が高く、議論が尽きません。田崎先生のゼミでは「対人コミュニケーション」というテーマを扱っていますね。

田崎 ええ、私のゼミは国際コミュニケーション学科にもかかわらず、あえてグローバルを前面に出していません(笑)。日本で普通に生活している中においても、私たちはさまざまなコミュニケーションの問題に直面します。最近では「炎上」などSNSでのコミュニケーションが問題となることも多いですよね。世代間やLGBTQなど性に対する価値観の相違など、多様な他者同士のコミュニケーションも現代社会の大きな課題です。こうした事柄をゼミ生間でディスカッションし、理論的に理解していくことが私のゼミの目指すところです。学生たちは自分の関心があるテーマを見つけて、研究に取り組んでいます。私が国内のコミュニケーションにフォーカスする理由は、現代社会の諸問題の検討を通じて、日本人の行動様式を理解し、日本文化の価値観に関して客観的な知識をもつことが結局は円滑な異文化コミュニケーションにつながると考えているからです。

田崎ゼミの様子。英単語を作成して得点を競うボードゲーム「Scrabble®」でアイスブレイク

田崎ゼミの様子。英単語を作成して得点を競うボードゲーム「Scrabble®」でアイスブレイク

猿橋 一方、勝又先生が担当されている授業やゼミは、まさに英語を介した実践的な異文化コミュニケーションをテーマにされていますね。

勝又 はい、私の授業やゼミでは、英語を使って実際に異文化コミュニケーションを体験しながら学ぶことを大切にしています。Global Studies Ⅵではより実践的な問題解決の協働学習を行います。

猿橋 具体的にどのようなテーマで協働学習を行っているのですか?

勝又 Global Studies Ⅵの授業では、ビジネスの現場で必要となる異文化コミュニケーションについて学んでいます。毎年、海外の大学生とオンラインで協働しながら学ぶCollaborative Online International Learning (COIL)プロジェクトを実施しています。最近のプロジェクトとしては、海外のコンサルティング企業のご協力のもと、オランダの大学生とともに、日本の中小企業3社が海外で自社製品を販売するシミュレーションに取り組みました。まず本学の学生たちが中小企業の経営者に「どの商品をどのようにオランダで売りたいのか」をヒアリングし、その内容をオランダの大学生に伝え、現地でのニーズや市場調査を担当してもらいました。調査結果をもとに、日本とオランダの学生が協力して販売戦略を立て、最終的には商品のCM制作まで行いました。

「Global Studies Ⅵ」COILプロジェクト課題スライド(一部)

「Global Studies Ⅵ」COILプロジェクト課題スライド(一部)

猿橋 それはすごい!

勝又 私の専門は、ビジネスではなく、異文化コミュニケーションのため、ビジネスの現場で求められる異文化コミュニケーションに焦点を当ててきました。このプロジェクトでは、オランダの大学側が国際ビジネスの授業だったため、現地での市場調査などをオランダの学生にお願いすることができました。学生たちは、オランダの大学生や、中小企業、コンサルティング企業とのやりとり、そして自分たちのグループ内でのコミュニケーションについて振り返り、発表やレポートにまとめました。特に印象的だったのは、英語が得意でない中小企業の経営者の思いを、学生が英語でオランダの学生に伝え、オランダからの報告を日本語で共有したことです。また、日本とオランダの文化の違いも報告し合いながら、グローバルなビジネス戦略を共に考えることができました。共に英語を母語としない日本とオランダの学生同士が協力してプロジェクトを進めた経験は、学生にとって大きな学びになったと思います。

猿橋 中国語と中国文化を教える市来先生は、本学科のカリキュラムや学びの環境をどのように見ていますか?

市来 本学科の学生は、入学した時点で「非常に国際色豊かな学科」という印象をもつと思います。ただし学生の海外経験は米国が圧倒的に多く、他地域・国の人々とどうコミュニケーションし、付き合っていくかはまったく違う話になります。つまりグローバルという概念は、その人が寄って立つ文化によって必ずしも同じではありません。私が担当する「文化研究概論Ⅱ」の授業では、中国における「文化」について焦点を当てています。中国の長い歴史の中では支配者と被支配者の文化の衝突と融合が繰り返されてきました。現在の中国は、その人口の90%以上を漢民族が占めていますが、高校の世界史の授業に出てくるモンゴル帝国(元朝)や満洲族の清朝など少数派の民族による王朝も長く続きました。現在も国内に漢民族以外に55の民族が公認されています。また言語面で見ても中国語の母語話者人口は約14億人と世界最大です。しかも同じ中国語といっても北京語と広東語では互いにほとんど意思の疎通ができないぐらいの差があるため、単なる方言というより別の言語と考えた方が良いかもしれません。

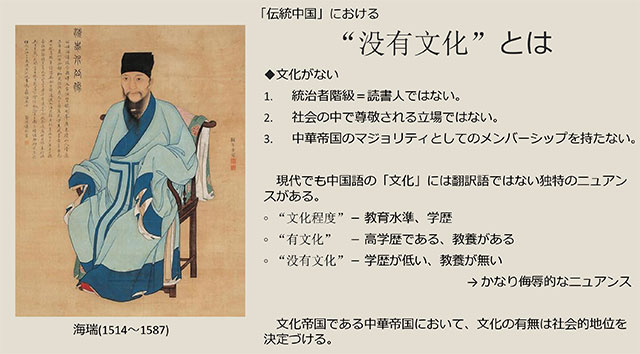

2024年度 文化研究概論Ⅱ 第14回スライドより

2024年度 文化研究概論Ⅱ 第14回スライドより

猿橋 中国はEU諸国をすべて合わせた面積より広い国土を有していますよね。国外で活躍する華僑文化圏も層が厚く、中国そのものが一つの世界を形成しているようにも思えます。

市来 仰る通りで、中国の中だけでも実に多様な言語と民族、文化が存在している世界なのです。中国、日本、米国、EU……それぞれのグローバルは、まったく異なると言えます。

■国際コミュニケーション学科から見えてくる「未来」

猿橋 では最後に国際コミュニケーション学科で学んだ学生に広がる未来と可能性について、各先生方のゼミ生の進路なども含めてお話しいただきましょう。私のゼミ生たちで多い就職先は商社や国際物流の分野、具体的には航空会社や海運業、通関業を担う倉庫会社などです。メディア関係や国際会議を運営するMICE事業などで活躍している学生もいます。

勝又 私のゼミ生も猿橋先生と同じく航空会社に進む学生が多い傾向にあります。キャビンアテンダントやパイロットとして活躍している卒業生もいます。そのほか、金融関係やグローバル企業、コンサルティング会社など幅広い分野に進んでいます。

田崎 私のゼミは社会心理学がベースということもあり、マーケティング分野やサービス業に進む学生が目立ちます。コミュニケーションに関する現象を客観的に捉えるためには統計解析が必要不可欠で、私は「コンピュータによる調査データの解析」という科目で、統計・データ分析についても教えています。また、本学科では「社会調査士」の資格取得を目指すことも可能です。資格を生かして公務員になる学生もいますね。

勝又 グローバル企業向けのコンサルティングをはじめ、日本国内でも異文化コミュニケーション能力を生かせる場は増えています。最近では、対話を通してクライアントの目標達成をサポートするコーチングの分野に進んだ卒業生もいます。就職後も、自分らしいキャリアを追い求めて転職する卒業生も少なくありません。

猿橋 かつての終身雇用が当たり前だった世代と違って、今は人生を通して適職を探す時代ですからね。

勝又 大学4年間での自分探しに加え、社会に出た卒業生は、勤務先のネームバリューや収入などにとらわれず、自分らしい仕事を追求しているようです。卒業生たちのたゆみない探究心と向上心をとても頼もしく思います。

田崎 確かに妥協せず、自らの適性を探りながら転職を重ねる卒業生は多いですね。私のゼミに所属していた卒業生で留学経験を有する方がいるのですが、「やはり海外の風土の方が自分に合っている」と感じ、日本企業から外資系企業に移ったそうです。

市来 私はまだ本学に着任して2年目ですからあまり多くの卒業生を知りませんが、外交官を志望していた学生がいました。卒業論文のテーマは「面子からみる中国人の思考・行動原理」でした。非常に良い論文で、さらに学びを深めてから社会に出たいということで大学院進学の道を選びました。

猿橋 この先も、ぜひ頑張ってほしいですね。本学部の卒業生にはグローバル企業はもちろん、国連機関や国際NGO・NPOなどで活躍する卒業生もいます。これまでの学びと職業経験を総動員して起業したという話を聞くこともあります。

勝又 いわば「世界」が就活のフィールドですね。

猿橋 そのためにも在学中に海外体験することも勧めたいですね。本学部独自の海外短期研修プログラムは、参加した学生たちの話やその後の学習態度から、多くを学び、人間的に成長したことがとてもよく分かります。そのほかに、国際センターが扱う在学留学(協定校留学、認定校留学)、夏と春の休暇を利用した短期プログラムなども多くの国で実施していますから、情報を集め、自分にあったプログラムを見つけて積極的にチャレンジしてほしいと思います。

勝又 それは私もお勧めしたいです。在学中に異文化の魅力や海外の人々とのコミュニケーションの楽しさを体験しておくと良いと思います。

猿橋 今日は皆さんのお話を伺い、改めて本学科がカバーする学問領域の広さを実感できました。勝又先生の英語による国際共働と異文化コミュニケーション、田崎先生が取り組む対人コミュニケーション上の諸課題とノンバーバル・コミュニケーション、市来先生が教える中国語と中国文化、そして私が専門とする、言葉の社会的機能に注目する社会言語学の観点からは、それぞれ「グローバル/国際」「コミュニケーション」という概念の異なる様相が見えてきます。

田崎 実は教員である私自身が、この学科の多様性をとても気に入っています。今回のように自分とは専門分野が異なるさまざまな先生のお話を聞くのは興味深いですし、常に刺激をいただけますから。

市来 私もこの学科で教えるのが楽しいです。学生たちは国際コミュニケーション学科だけではなく、国際政治学科や国際経済学科の学生たちとも交流できますが、それは教員にとっても同じことが言えます。学生にとっても、教員にとっても非常にグローバルで、多様性に満ちた学びの環境だと思います。本学科の教員となって日が浅いですが、本学部・学科は真にグローバルな環境だと日々実感しています。

猿橋 皆さんがそれぞれの思いを込めて、楽しみながら授業に臨む姿勢は、きっと学生たちにも伝わっていると思います。今日はお忙しい中、どうもありがとうございました。

在学生・教員・卒業生の声(AGU LiFE)

在学生・教員・卒業生の声(AGU LiFE)

【Interview】国際コミュニケーション学科 ゼミナール

【Interview】国際コミュニケーション学科 在学生

【Interview】国際コミュニケーション学科 卒業生 × 在学生

【Interview】国際コミュニケーション学科 卒業生

*掲載されている人物の在籍年次や役職、活動内容等は、取材時のものです。