固定観念を脱して

「好き」を学びに

2025. 5.15

学びの専門性と多様性を推進。

新たな取り組みを進める

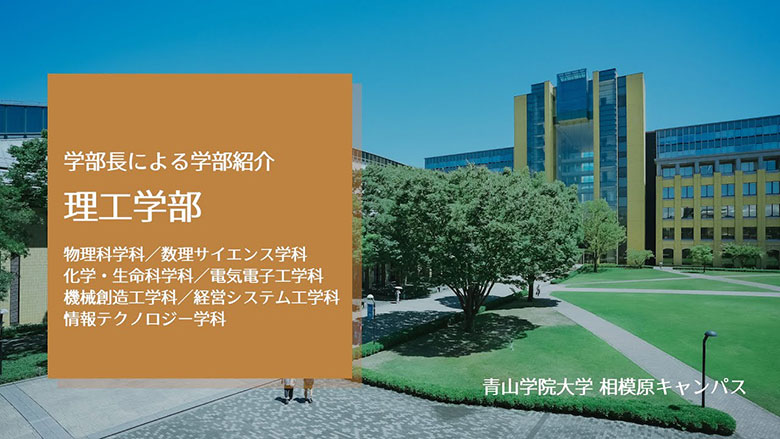

理工学部の最前線

2025年に開設60周年を迎えた理工学部。緑の美しい相模原キャンパスには理学から工学まで7つの学科があり、幅広い科学技術分野における専門的な教育および研究を進めています。国内外トップクラスの研究を支えるカリキュラムや学生支援制度をはじめ、学びの多様性を推進する「理工系女子特別入学者選抜」など、理工学部の最新の姿をお伝えします。

情報化社会で求められるのは「高度な専門性」

情報化社会で求められるのは「高度な専門性」

理工学部長

理工学部 電気電子工学科 教授

黄 晋二

2000年、東京大学大学院工学系研究科 物理工学専攻 博士課程修了。東京大学 博士(工学)。東京大学助手、東北大学助手、奈良先端科学技術大学院大学准教授を経て、2013年、青山学院大学理工学部 電気電子工学科准教授に着任し、2018年から教授。ナノカーボンデバイス工学研究所長。専門は機能性材料の結晶成長とデバイス応用。青山学院大学で本格的にグラフェン(炭素原子で構成されたシート状の材料)の結晶成長とデバイス応用に関する研究を開始。イリジウム上単結晶グラフェンの熱CVD成長、グラフェン透明アンテナ等の研究開発に取り組む。応用物理学会、炭素材料学会、ニューダイヤモンドフォーラム等の学会に所属。

■「研究力の青学」を後押しする学生支援制度

高度情報化が急速に進む中、現代社会はさまざまな問題に直面しています。それらの問題に取り組むため、多様な分野においてさらに高度な専門性が求められ、中でも科学技術の重要性はいっそう高まっています。

理工学部では「これからは専門性の時代」をキーワードに、優れた人材を輩出するための学生支援制度に力を入れています。一例として「青山学院大学若手研究者育成奨学金」制度では、博士後期課程の大学院生は基本的に授業料が奨学金として給付されるため、実質的に学費は無料となっています。また「AGU Future Eagle Project(略称FEP)」では、研究費や生活費支援といった研究に専念するための基盤的な支援をはじめ、研究留学や、副指導制度等の多様なキャリアパスを形成するための取り組みを推進しており、こうした支援体制は今後も強化していく考えです。さらに、博士前期課程においても、2019年度から理工学研究科独自の取り組みとして、学内進学者の成績上位者に対して授業料の全額・半額に相当する奨学金を支給する「特別給付奨学金制度」を設立し、高度な専門性を獲得することを支援しています。

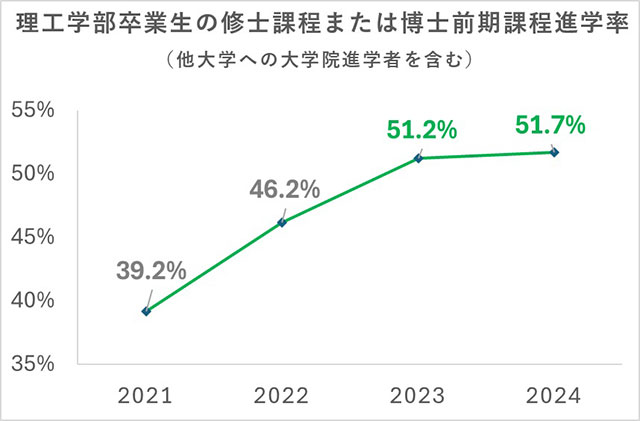

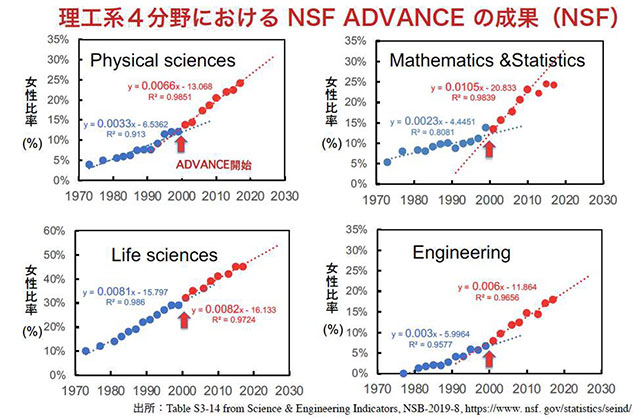

これらの取り組みが後押しとなり、2023年度には理工学部卒業生の大学院(修士課程または博士前期課程)への進学率が初めて50%を超えました(他大学への大学院進学者を含む)。博士後期課程の定員充足率も90%となり、より高度な専門性を得ようとする学生が増えてきたことが分かります。本学はその研究力が高く評価され、国際的な科学誌『Nature』による「Nature Index 2018 Japan」では、2012~2017年における高品質な科学論文のうちハイレベルな学術誌に掲載された割合の高い大学として、国内研究機関 第5位(自然科学分野におけるハイレベルな研究論文の割合)にランキングされています。

理工学研究科への進学率が上がり、他大学院を含め理工学部卒業生の50%以上が大学院に進学

本学の理念には「地球規模の視野にもとづく正しい認識をもって自ら問題を発見し解決する知恵と力を持つ人材を育成する」という一節があります。そもそも理工学は世界共通の学問分野ですので、理工学部の学生にはよりグローバルな視野と高度な専門性を身に付け、青山学院のスクール・モットーである「地の塩、世の光」の精神を礎とした社会貢献の役割を担ってほしいと願っています。

理工学研究科への進学率が上がり、他大学院を含め理工学部卒業生の50%以上が大学院に進学

本学の理念には「地球規模の視野にもとづく正しい認識をもって自ら問題を発見し解決する知恵と力を持つ人材を育成する」という一節があります。そもそも理工学は世界共通の学問分野ですので、理工学部の学生にはよりグローバルな視野と高度な専門性を身に付け、青山学院のスクール・モットーである「地の塩、世の光」の精神を礎とした社会貢献の役割を担ってほしいと願っています。

理工学研究科への進学率が上がり、他大学院を含め理工学部卒業生の50%以上が大学院(修士課程または博士前期課程)に進学

理工学研究科への進学率が上がり、他大学院を含め理工学部卒業生の50%以上が大学院(修士課程または博士前期課程)に進学

■学びの多様性を推進する新たな取り組み

① 理系分野における女性の割合と「無意識のバイアス」

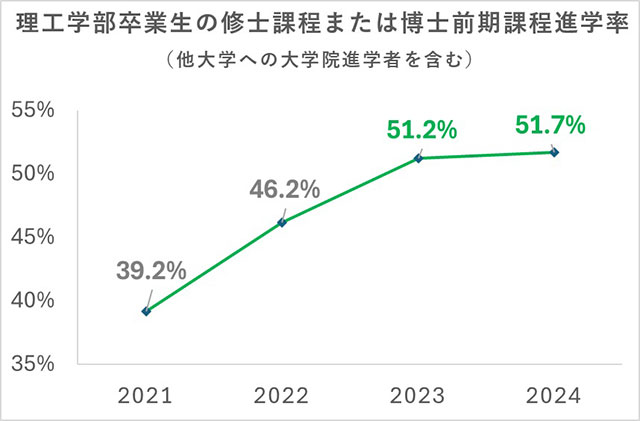

理工学部として新たに取り組んでいるのが「男女比の偏り」の解消です。日本における女性研究者の割合は17.5%にとどまり、これはOECD(経済協力開発機構)加盟諸国の中で最下位となっています。また2024年度における本学理工学部の女性比率は学部平均19%となっており、こちらも類似した状況です。なお、OECD加盟国中で女性研究者の割合が最大であるラトビアおよびリトアニアの値は50%前後となっています。

このように、極端に理系分野の女性が少ないという日本の状況の背景には、2つの問題が挙げられます。そもそも理系選択する女子学生が少ないという「入り口」の問題と、せっかく女性が理系の職業に就いても、結婚、出産などのライフイベントや職場環境などによって離脱せざるを得なくなってしまう問題です。さらに、こうした問題の根底には「女子は理系が苦手」という「無意識のバイアス(根拠のない固定観念)」が大きく関わっていることが指摘されています。こうしたバイアスは教育現場や家庭も含めた社会全体に広く見られるため、本来理系に興味を持っていた女子学生も無意識のうちに影響を受け、理系分野から離れてしまうという状況にあるのです。

研究者に占める女性の割合(国際比較)

研究者に占める女性の割合(国際比較) 出典:内閣府男女共同参画局「男女共同参画白書(令和4年版)」

しかし国際的な学習到達度調査「PISA」では、日本の女子生徒の数学能力は世界トップレベルであり、かつ男子生徒と比べても遜色がないというデータが示されています。つまり「女子は理系が苦手」というイメージは科学的根拠のない偏見であることが分かります。

社会において、こうした「無意識のバイアス」を解消することには多くのメリットがあります。まず女子学生は偏見から放たれることで本来持つ理系の能力を発揮できるようになります。その結果、理工系分野における女性の比率が高まって男女比のバランスが整うことで、技術やシステムの研究・開発においてもより多彩な社会のニーズに応えられるようになります。実際に家電や車、医療メーカーなどでは社内の多様性を推進することで新たな視点にもとづく製品開発につなげ、ビジネス的にも大きな成功を収めています。そのため企業側でも理工系の女性のニーズは大きく高まっています。

日本におけるPISA調査項目3分野の平均点数(OECD加盟国における日本の順位/全参加国・地域における日本の順位)

日本におけるPISA調査項目3分野の平均点数(OECD加盟国における日本の順位/全参加国・地域における日本の順位) 出典:公益財団法人山田進太郎D&I財団「PISA2022ランキングを独自分析! 男女のスコア差の実態と諸外国との比較(2024年1月)」

日本におけるPISA調査項目3分野の男女スコア差

日本におけるPISA調査項目3分野の男女スコア差 出典:公益財団法人山田進太郎D&I財団「PISA2022ランキングを独自分析! 男女のスコア差の実態と諸外国との比較(2024年1月)」

また大学において男女比の偏りを解消することは、男子学生にとっても大きなメリットがあります。例えば理工学部では研究室のメンバーは男性のみという状況も多く、その結果、社会に対する視点や意識が偏ってしまう危険もあります。そのため、女子学生と共に学ぶ経験を持つことは男子学生にとっても社会性を涵養する上で大きな意味があります。また大学としての教育・研究の幅も大きく広がっていくことが期待できます。

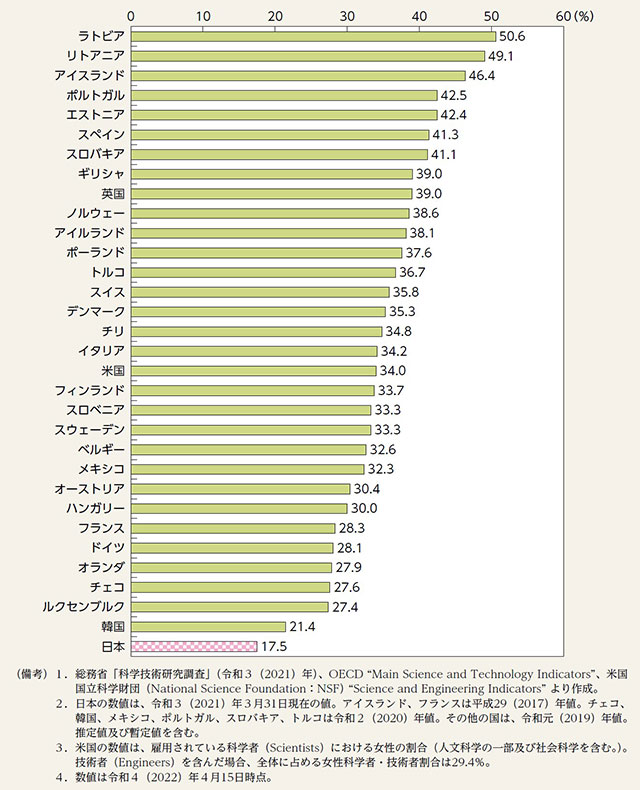

② 積極的是正措置(アファーマティブアクション)

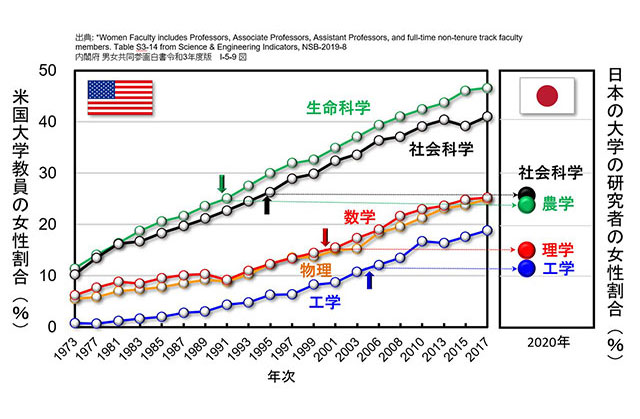

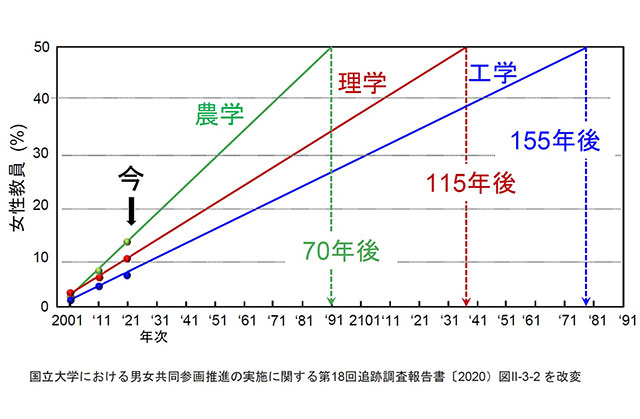

国際社会では、以前からこうした「無意識のバイアス」の克服と男女比の偏りの解消に向けた積極的是正措置(アファーマティブアクション)が進められています。例えば全米科学財団(The U.S. National Science Foundation)では2000年から意識と組織を改革するプログラム「NSF ADVANCE」を進めることで、女性研究者の割合が大きく増加しました【図②-1】。こうした世界の動きを受けて、日本でも男女比の偏りの解消に向けたさまざまな取り組みが始まっています。しかし大学教員の状況を例にとりますと日本の現状はアメリカの20年前(工学)、もしくは27年前(理学)の状況にあります【図②-2】。なおかつ、変化のスピードも非常にゆるやかなので、現在の変化率を維持した場合には、女性比率が50%に届くまでに最大155年を要すると予測されています【図②-3】。そのため、もう少しスピード感を持ってあるべき姿を実現するために、大学の立場からも積極的是正措置に取り組もうという動きが全国に広がっています。

出典:「個人に対する支援だけでは女性割合は増えない 組織の文化と意識を変えることが必要」

男女共同参画学協会連絡会著(2022)

出典:「個人に対する支援だけでは女性割合は増えない 組織の文化と意識を変えることが必要」

男女共同参画学協会連絡会著(2022)ホームページ:https://djrenrakukai.org/request/221219.pdf

出典:「日本の国立大学における女性教員比率の推移とパリテ(同等)までの予測年」

男女共同参画学協会連絡会著(2022)

出典:「日本の国立大学における女性教員比率の推移とパリテ(同等)までの予測年」

男女共同参画学協会連絡会著(2022)ホームページ:https://djrenrakukai.org/request/221219.pdf

③ 本学の「理工系女子特別入学者選抜」について

大学として取り組めるのは、理工系の女性の母集団を増やす「入り口」の整備であり、その具体的なアクションとして「理系女子枠選抜」制度がすでに国公立大学をはじめとする多くの大学で開始している状況を鑑み、本学も2026年度入学者選抜より「理工系女子特別入学者選抜」をスタートすることといたしました。現在、女子枠選抜を進めている私立大学の多くは工学系単科大学ですので、首都圏の総合大学である本学が「理工系女子特別入学者選抜」を導入することで、受験生はより幅広い選択肢を得られるようになると考えています。

先ほどもご紹介いたしました通り、現在の理工学部の女性比率は学部平均19%となっていますが、学科ごとに10%から41%まで大きな差があります。そこで今回の選抜対象学科は、特に女子比率の低い4学科(物理科学科、電気電子工学科、機械創造工学科、情報テクノロジー学科)としました。募集人員は各学科5人で、選考は「書類審査」、「基礎学力調査」と「面接」によって実施します。学校推薦型選抜ではありませんので、所定の出願資格を満たせばエントリーできます。なお学校推薦型選抜との併願はできません。

「理工系女子特別入学者選抜」における重要なポイントは、この制度は優遇策ではなくあくまでも是正策であるという点です。一方の性別の学生を不当に優先するものではなく、無意識のバイアス、その他の障壁によって実現が妨げられた本来の男女比率を健全な状態に是正することが目的です。日本も批准している、国際連合による「女子差別撤廃条約」の第4条には「締約国が男女の事実上の平等を促進することを目的とする暫定的な特別措置をとることは、この条約に定義する差別と解してはならない。」という一文があります。本学の「理工系女子特別入学者選抜」もこの条約を法的な根拠としています。

また、「理工系女子特別入学者選抜」はあくまで暫定措置であるという点も重要です。同条約に「暫定的な特別措置」とあるとおり、この選抜制度についても「理工学部の全学科における女性比率20%超」という目標を達成した時点で廃止を含めた見直しを行います。

青山学院は2024年に創立150周年を迎えました。その歴史は、女性宣教師のドーラ・E・スクーンメーカーが創立した「女子小学校」から始まったものであり、以来、学院の歩みは女子教育とともにあります。このたびの理工学部における女子教育への取り組みは、本学の建学の精神にかなったものであると自負しています。

④ 誰もが好きな学びを自由に選べる世の中に

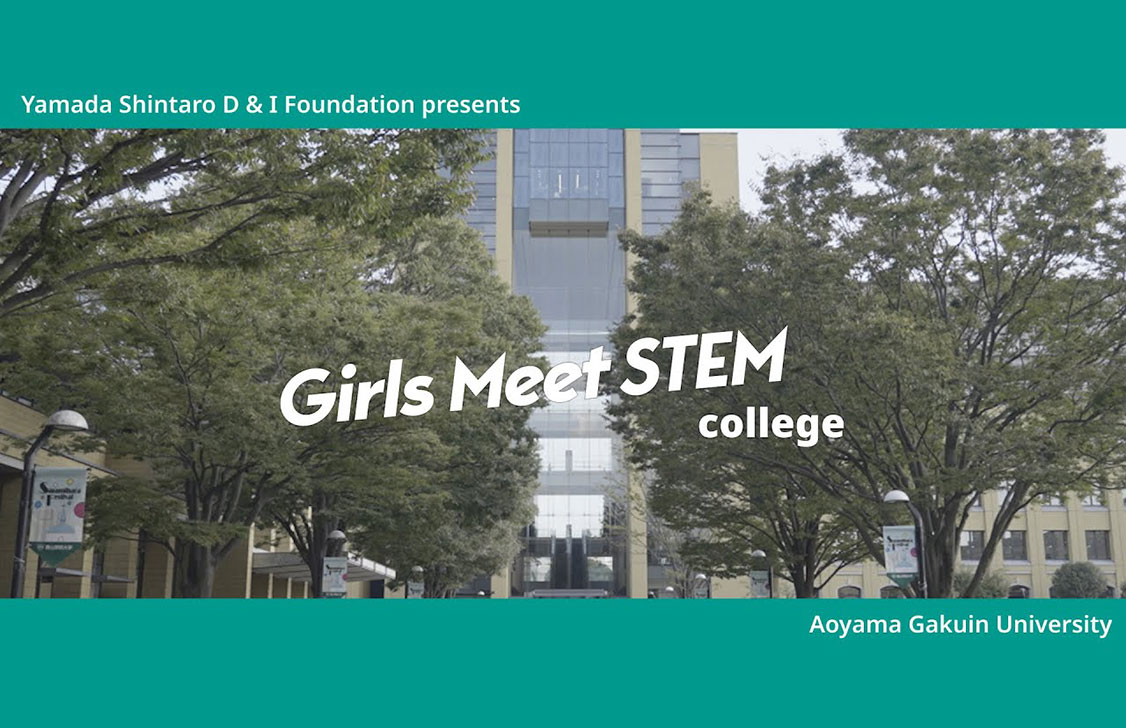

最後に「Girls Meet STEM college」というイベントをご紹介したいと思います。このイベントは公益財団法人山田進太郎D&I財団との協働によって2024年から開催し、研究室ツアーや大学生との交流などを通して、女子中学生および女子高校生にSTEM(理工系)分野の学生生活を楽しく体験してもらうものです。イベントでは理工学部の女子学生が理系分野の魅力をリアルに伝え、参加者や保護者の方々からは「女子学生が積極的に学ぶ姿が印象的だった」「研究のレベルが非常に高いので驚いた」といった声が寄せられました。

また別途、2025年7月13日(日)には相模原キャンパスでオープンキャンパスを開催しますので、ぜひご来場いただき、学生の日常の姿や優れた研究環境などを見ていただきたいと思います。

「「好き」を進路選択にしよう」をコンセプトに、研究室ツアーや大学生との交流などを実施

「「好き」を進路選択にしよう」をコンセプトに、研究室ツアーや大学生との交流などを実施

■ 自分の属性に縛られず、好きなことを自由に学べる社会を目指して

本学が目指すのは、学生たちが自分の属性に縛られず、好きなことを自由に学べるような社会です。現在の日本では理系分野の女子学生は少数派ですが、女性比率が45%を超えるマサチューセッツ工科大学(MIT)のような大学が日本にも増えていけば彼女たちの存在もごく当たり前のものになるでしょう。現在取り組んでいるような「積極的是正措置」が不要になるような世の中が早く来ることを願っています。そのために、社会に残る固定概念や偏見を変えていくのがリーダーたちの責務とも考えています。

理工学部の新たな取り組みは、好きなことを学ぼうとする学生へのエールです。そしてまた、教育界や社会全体に向けたメッセージでもあります。

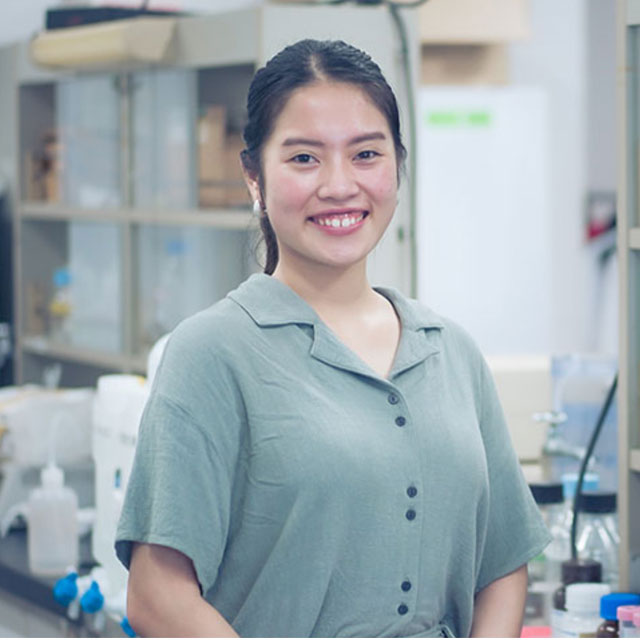

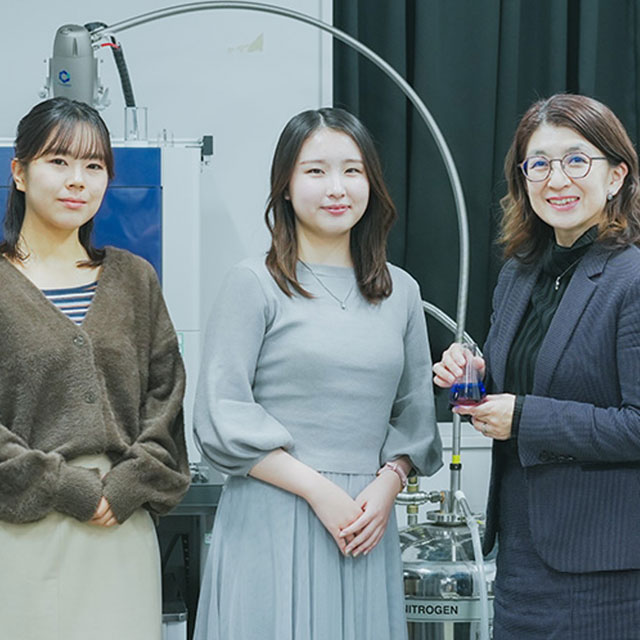

本学の理工系女子学生

本学の理工系女子学生

理工学部で学ぶ女子学部生・大学院生の皆さんをご紹介します。それぞれの興味や関心に基づく多彩な視点から、理工学部の魅力やキャンパスライフの様子を語っていただきました。ぜひご覧ください。

*所属・学年等は取材当時のものです。

● 理工学研究科 理工学専攻 基礎化学コース

研究を楽しんだ経験を教育活動に生かしたい。将来像を叶えるために進んだ博士課程への道VIEW DETAILS →

● 理工学研究科 理工学専攻 生命科学コース

生命科学の視点で皮膚科学を重視した化粧品開発に携わるVIEW DETAILS →

● 理工学研究科 理工学専攻 電気電子工学コース

目に見えない電気への興味から炭素材料の研究に。積極的な姿勢と地道な努力で成果を上げるVIEW DETAILS →

● 理工学研究科 理工学専攻 機械創造コース

手探りで始めた医療機器の研究。ひたむきな情熱と周囲のサポートが推進する力にVIEW DETAILS →

● 理工学部 物理科学科(取材時 物理・数理学科を含む)

自分で実験装置を一から作り、答えのないテーマと向き合う日々が貴重な成長の機会にVIEW DETAILS →

● 理工学部 数理サイエンス学科

専門的に学んだ力を社会で生かす。大学数学が示してくれた未来への道筋VIEW DETAILS →

● 理工学部 機械創造工学科

将来の目標を見い出せた「医工学」の研究に没頭した4年間VIEW DETAILS →

● 理工学部 経営システム工学科

効率を良くしたい。その思いで学んだ機械学習とデータ分析で世の中を便利にするVIEW DETAILS →