「Meet up in AGU 2024」

リポート

2025.3.25

本学における研究の「今」を伝える産学連携イベント

「Meet up in AGU」は、青山学院大学の研究を広く紹介し、産業界等との共同研究や社会貢献への機会創出を目的とする産学連携・研究発信イベントです。6回目となる今回は、青山学院創立150周年記念事業として「響け、青学マインド:青山から未来へ、革新的研究の波動」をテーマに開催。文理の垣根を超えた幅広い研究の「今」をプレナリーセッションやポスターセッションにてご紹介しました。

「Meet up in AGU」とは

2018年から開催されている産学連携・研究発信イベントです。全学的な視点から産官学連携の橋渡し役を担う「リエゾンセンター(青山学院大学統合研究機構内、2018年当時はリエゾンプロジェクト)」が中心となって本学の多様な研究を産業界や社会に発信し、共同研究や社会貢献に関する機会創出を進めています。本学の擁する技術シーズと企業ニーズの貴重な出会いの場であるとともに、学内においては文理の枠や専門領域を超えた研究深化の場となっています。

プレナリーセッション

プレナリーセッション

ビジネスの世界で第一線を走る経営者および本学研究者が登壇。最先端の気象ビジネスから現在進行中の最新の研究まで幅広い内容の講演が行われた後は、活発な質疑応答がなされました。

※以下、敬称略

【講演1】

データ活用による気象ビジネスへの挑戦

株式会社ウェザーニューズ

代表取締役会長

草開 千仁(くさびらき ちひと)

1987年青山学院大学理工学部物理学科卒業後、株式会社ウェザーニューズ入社。

営業本部CSS事業部長、営業総本部航空事業部長、防災・航空事業本部長などを経て、1996年 取締役就任。

以後、1997年に常務取締役、1999年代表取締役副社長、2006年代表取締役社長(経営全般、販売統括主責任者(アジア・ヨーロッパ・アメリカ))、2016年代表取締役社長(最高経営責任者)を歴任ののち2024年6月 代表取締役会長に就任。

株式会社ウェザーニューズ(以下、ウェザーニューズ)は、1970年の海難事故を経験した創業者・石橋博良の「船乗りの命を守りたい」という願いをもとに1986年に創業された企業です。現在では、多彩な気象リスク対応サービスを提供する世界最大級の気象情報サービス会社に成長しました。

ウェザーニューズはこれまで膨大なデータを用いた斬新な気象サービスに取り組んできましたが、その根底には常に「"How Wonderful" から始めよう」という言葉があります。これは「(収益よりもまず)今までにない素晴らしい仕事をしよう」という意味です。

その一例が「北極海航路サービス」です。氷が溶ける夏の間、もし北極海を船が通れるようになれば革新的な航路短縮となります。氷の溶解状態を把握し船の安全を守ることを目的として、ウェザーニューズは民間で初めて商用小型衛星を打ち上げ、この夢を実現しました。

北極海航路には、運航コスト削減に加えてもう一つ大きなメリットがあります。それはCO2の排出量を抑制し環境問題を緩和できるということです。ウェザーニューズは「船乗りの命を守りたい」という思いに基づいて気象を通じた社会貢献を大切にしてきました。新時代の使命として、今後は「地球の未来を守りたい」という夢にも挑戦し続けます。

関連リンク:AGU LiFE「気象情報で人と社会を支援するサーバント・リーダー」

-

【講演2】

小地域別将来人口推計

ウェブマッピングシステムの

開発について青山学院大学

経済学部長・同学部 現代経済デザイン学科 教授

井上 孝(いのうえたかし)「+」をクリックすると、詳細が表示されます。

<プロフィール>

青山学院大学経済学部長、同学部現代経済デザイン学科教授。

筑波大学大学院博士課程地球科学研究科単位取得済満期退学。筑波大学地球科学系助手、秋田大学教育学部助教授、青山学院大学経済学部助教授等を経て、2024年4月より経済学部長。博士(理学)。専門は地域人口論。

2024年6月より日本人口学会会長。主な著書に『事例で学ぶGISと地域分析』『日本の人口移動―ライフコースと地域性―』『首都圏の高齢化』『自然災害と人口』『Gerontology as an Interdisciplinary Science』(いずれも共編著)などがある。

<講演概要>

「小地域別将来人口推計ウェブマッピングシステム」とは、全国の小地域(町丁・字別)を対象に、数十年先までの将来人口推計を行う世界初のシステムです。2016年にウェブ公開し、現在は2065年までの「小地域別の男女5歳階級別人口」のデータをダウンロードできます。

一般的に将来人口推計には「コーホート変化率法」が用いられてきましたが、この手法には、対象地域を狭くするほど推計値の誤差が大きくなってしまうという問題点がありました。今回この問題を解決すべく「人口ポテンシャル理論」を用いた新手法を提案したことで、小地域に関しても精度の高い推計が可能となりました。

現在、このシステムは地理学および人口学を中心に応用研究がなされ、私自身も高齢化予測や小地域の無居住化リスクの研究を行っています。自治体では下水道のメンテナンス計画や少子高齢化対策用に既に導入が進んでいます。

このシステムはSAPP series※として各国展開されており、今回は韓国版のデモンストレーションをご覧いただきました。防災やマーケティングの分野など、今後さらなる応用の可能性が見込まれます。

※ Small Area Population Projections seriesの略

関連リンク:AGU RESEARCH「数十年先の人口分布を町丁・字単位で予測し都市計画や防災計画の基礎となるデータを提供する」

AGU RESEARCH「人口学から読み解く日本の現状と未来」【講演3】

複雑な変形流動現象のモデル化と

シミュレーション青山学院大学

理工学部 情報テクノロジー学科教授

楽 詠灝(がく えいこう)「+」をクリックすると、詳細が表示されます。

<プロフィール>

青山学院大学理工学部情報テクノロジー学科教授。

2011年東京大学大学院情報理工学系研究科コンピュータ科学専攻博士後期課程修了。博士(情報理工学)。

米国コロンビア大学研究員(日本学術振興会海外特別研究員)、東京大学大学院新領域創成科学研究科複雑理工学専攻助教、青山学院大学理工学部情報テクノロジー学科准教授を経て現職。光学や流体などの物理シミュレーションやその形状設計への応用等を中心として、変形物体のモデル化と数値計算に関する研究に従事。

<講演概要>

コンピュータグラフィックスは、今や映画などのエンターテインメントに欠かせない存在です。よりリアルな映像表現を求めて、近年では物理学ベースのシミュレーションに基づく映像制作が主流となっています。今回は光学シミュレーションと力学シミュレーションにおける私たちの取り組みをご紹介いたします。

光学シミュレーションでは「太陽光の散乱」などのモデル化を行っています。既存の手法に比べてデルタトラッキングを380倍も高速化できる手法を開発したことで、雄大な山陰に夕陽が沈んでいくシーンなどもリアルに再現できるようになりました。

力学シミュレーションでは「流動現象」に取り組んでいます。流動現象とは私たちの身の回りにも見られるもので、料理用のソースや流れる雲、ゴッホの油彩画《星月夜》の空の描写などがそれに当たります。中でも私たちは粘性や弾性を持つ「複雑流体」に注目し、弾性のあるシェービングクリームや、蜂蜜とマヨネーズの混合流体、お粥のように内部に大きな粒を含む流体の研究を行いました。特にお粥タイプの流体については、お粥の実写動画とシミュレーションを組み合わせた推定手法を構築することで、より写実的な表現が可能になりました。

関連リンク:AGU RESEARCH「ものの動きから芸術家の画風まで、CG技術でより高精度に再現する」 ポスターセッション

ポスターセッションポスターセッションでは、研究者自らが最先端の研究に関する説明を行いました。人文社会科学から理工学分野まで、研究テーマは多岐にわたります。研究者と来場者による活発な意見交換が交わされ、会場は熱気にあふれました。

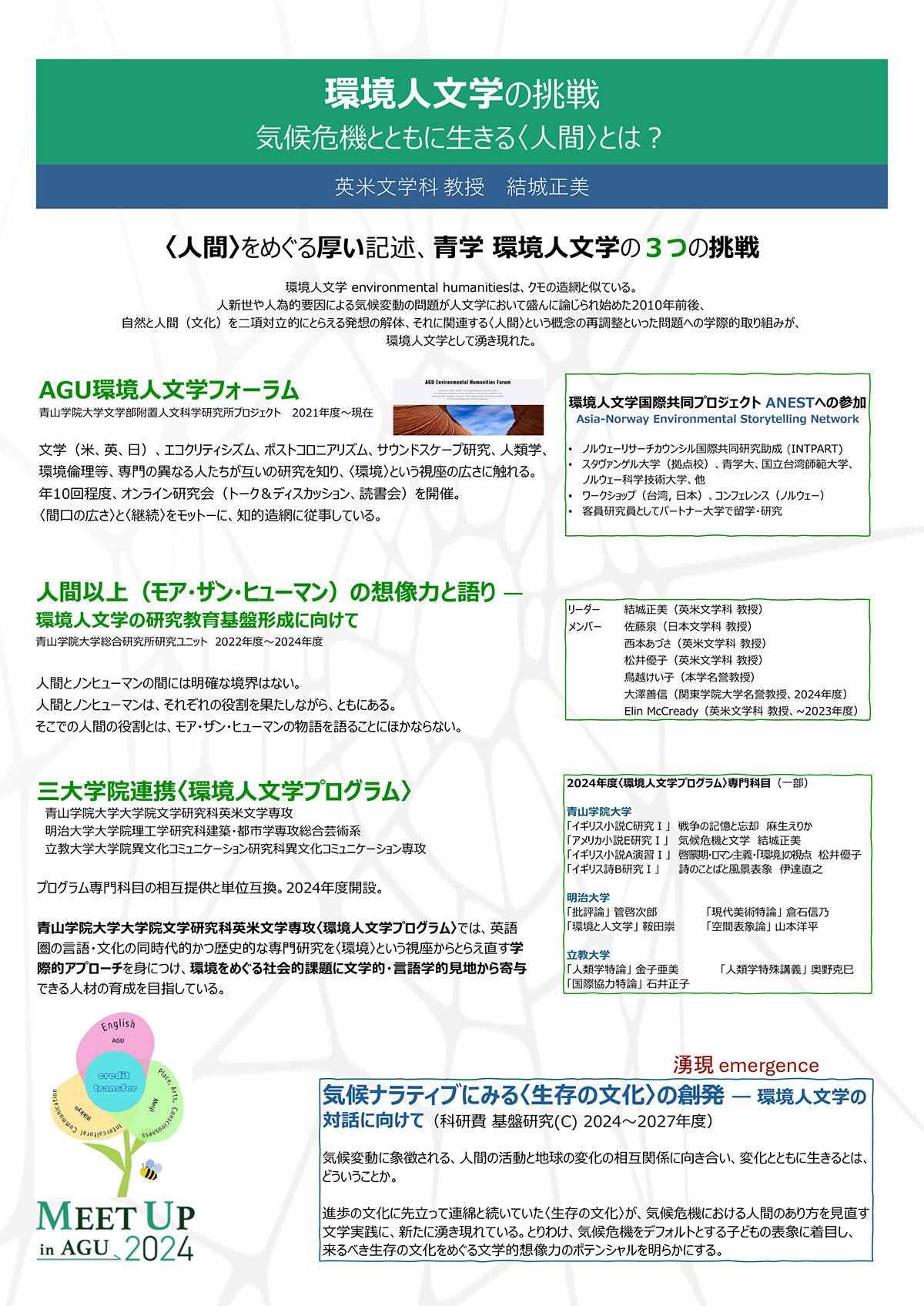

環境人文学の挑戦――気候危機とともに生きる〈人間〉とは? 文学部 英米文学科

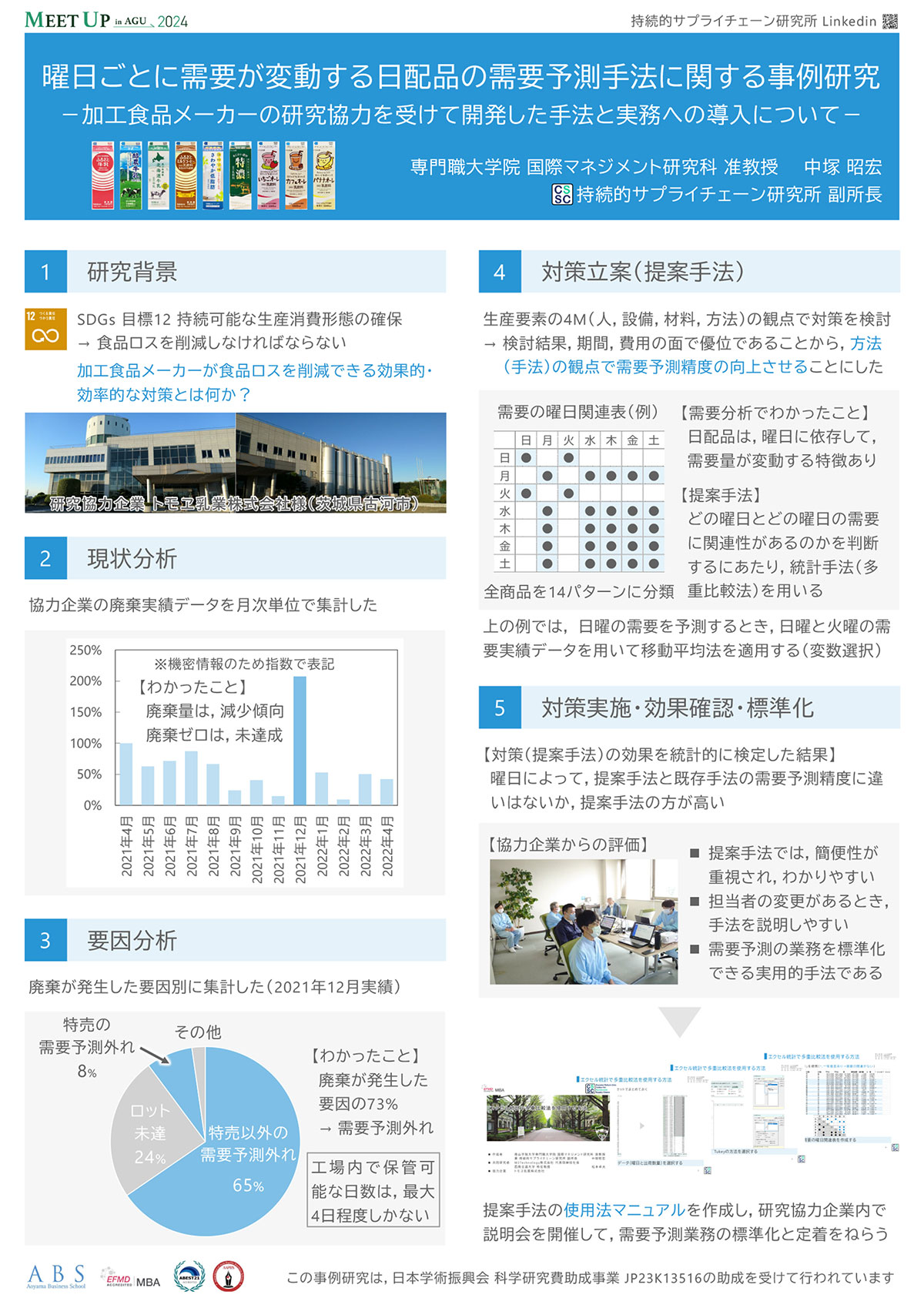

結城 正美 「環境人文学」とは、地球環境をめぐる問題について人文学諸分野が学際的に取り組む学問です。あたかも蜘蛛の造網のように世界各地で学びが進展している中、本学でも3つのプロジェクトが進められています。今回はそのプロジェクト「AGU環境人文学フォーラム」「〈人間以上(モア・ザン・ヒューマン)〉の想像力と語り――環境人文学の研究教育基盤形成に向けて」「環境人文学プログラム」の説明に加え、個人研究「気候ナラティブにみる〈生存の文化〉の湧現emergence―環境人文学の対話に向けて」の紹介を行いました。曜日ごとに需要が変動する日配品の需要予測手法に関する事例研究―加工食品メーカーの研究協力を受けて開発した手法と実務への導入について― 国際マネジメント研究科

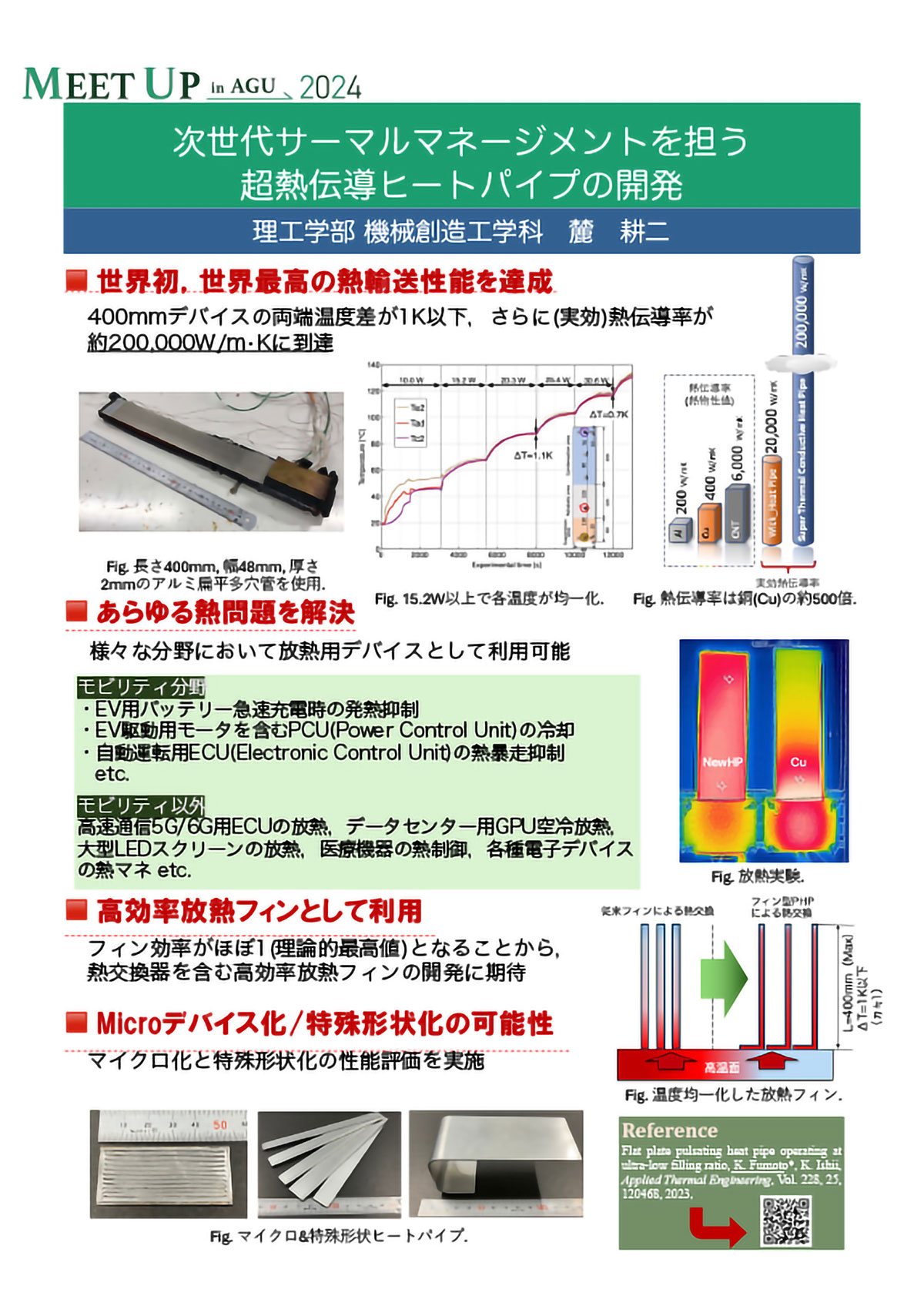

中塚 昭宏 加工食品メーカーと協働して、日配品(乳製品)を対象とした食品ロスの削減に取り組んでいます。調査の結果、日配品は曜日によって需要量が変動すること、廃棄原因の73%は需要予測精度の低さによるものということが明らかになったため、曜日と関連した予測方法の開発を行いました。担当者の属人的な経験値に依存していた既存手法に対し、新たに統計的手法を提案・実施したところ、既存手法と提案手法の予測精度は同等もしくは提案手法の方が高いという結果になりました。さらに提案手法は担当者間の業務引き継ぎがスムーズである点も評価されました。今後は提案手法のマニュアルを作成し、需要予測手法の定着を目指していきます。次世代サーマルマネージメントを担う超熱伝導ヒートパイプの開発 理工学部 機械創造工学科

麓 耕二 「超熱伝導ヒートパイプ」とは、世界初かつ世界最高の性能を誇る革新的な熱輸送デバイスです。2022年に開発したこのヒートパイプには特殊構造のアルミ扁平多穴管が用いられ、放熱用デバイスとしてあらゆる熱問題を解決します。例えば電気自動車のバッテリーや自動運転用のECU(電子制御ユニット)、胃カメラなどの医療機器、高速通信5G/6G用のECUなど、多種多様なデバイスに関する高度な熱マネジメントを実現します。異文化接触と偏見の解消:移民統合における高等教育の役目を探る 国際政治経済学部 国際コミュニケーション学科

奥村 キャサリン 昨今、日本では労働力不足の補塡という切り口で移民問題が取り上げられています。外国人労働者と日本人との良好な関係作りを模索するために外国人労働者の現状を調査した結果、地域における外国人労働者の孤立状況が明らかになりました。偏見の発生や地域住民との摩擦を抑制するために大学は何ができるかを探り、今後は外国人労働者と日本人学生をつなぐオンラインコミュニケーションツールの提供や、スポーツイベントの開催などを行っていく予定です。-

「+」をクリックすると、ポスターセッションの他のすべてのタイトル等一覧が確認できます。

グローバル化に対応した幼児・児童英語教育―ことばを育て、心を育てる 文学部 英米文学科

ALLEN 玉井 光江

関連リンク:AGU Research 「言葉として「英語」を学ぶ」自然科学的手法を用いて縄文時代の資源利用を探る 文学部 史学科

菅頭 明日香渋谷で中世? ー「東京一極集中」を歴史から見るー 文学部 史学科

谷口 雄太「わかりやすい発音」習得のための英語音声指導 教育人間科学部

内田 洋子AIを活用した文献探索システムの開発と社会実装―公共図書館における導入と展開 教育人間科学部 教育学科

野末 俊比古

越前谷 直之(富士通)、鈴木 祐介・正司 和寛・竹内 祐喜・本田 政爾・小島 梨紗・前 彩佳(富士通Japan)

関連リンク:AGU Research 「日本初、AIを活用した蔵書探索システムが横浜市立図書館に導入」学習科学の知見を生かした研修プログラムの開発と実践評価 教育人間科学部 教育学科

益川 弘如、池田 由紀ESGと価値評価およびそのメカニズム 経済学部 経済学科

白須 洋子現代ドイツ都市史から考える都市の持続可能性

-非営利住宅組織による住宅団地に着目して- 経済学部 経済学科

永山 のどかAI・ブロックチェーンがもたらす知的財産法の変容と理論的再構成、そして知的財産法制の再設計へ 法学部 法学科

平嶋 竜太ウクライナ侵攻後の原子力政策──フィンランドとドイツを中心に── 法学部 ヒューマンライツ学科

佐藤 温子ネコでも使える!会計AI分析 経営学部 経営学科

矢澤 憲一

関連リンク:AGU Research 「数値を超えたコミュニケーションが導く会計学の現在と未来」北アイルランドのミューラルの変遷 経営学部 マーケティング学科

佐藤 亨「スポーツ・アントレプレナーシップ養成プログラム開発」~社会課題解決事業の創出~ 経営学部 マーケティング学科

宮崎 純一クラスター分析法を用いたGPSデータの分析 経営学部 マーケティング学科

横山 暁紛争と分断の世界にあって聖書は和解について何を語るか? 国際政治経済学部

左近 豊アジア・アフリカにおける貧困削減のための持続可能なコミュニティ開発

Sustainable Community Development for Poverty Alleviation in Asia and Africa 国際政治経済学部 国際経済学科

島村 靖治Web調査で「手抜き回答」が占める割合は?

-因子分析を用いた手抜き回答の検出とデータの質に考慮した調整- 国際政治経済学部 国際コミュニケーション学科

田崎 勝也帝国日本におけるスペイン系宣教師の動向を考える(1916-1945) 国際政治経済学部 国際コミュニケーション学科

渡邊 千秋ポップカルチャー✖️地域創生✖️マーケティング:スティグマ製品としての受容と戦略 総合文化政策学部 総合文化政策学科

川又 啓子ミュージアムの可能性―さいたま市岩槻人形博物館を事例として― 総合文化政策学部 総合文化政策学科

中村 美帆、総合文化政策学部「文化演習IB」履修生

関連リンク:AGU Research 「憲法第25条の「文化的」とは何なのか「素敵な偶然の出会いがある社会」を考える」タイ人インフルエンサーの訪日観光誘致に関する研究:北海道秩父別町と釧路市を事例に 総合文化政策学部

ヴィニットポン ルジラット物理学的視点から紐解く細胞・組織・個体の発生メカニズム 理工学部 物理科学科

三井 敏之

関連リンク:AGU Research 「ナノバイオテクノロジーの可能性」酵母の知られざる遺伝子の力:極限環境への適応メカニズムの解明 理工学部 化学・生命科学科

阿部 文快

関連リンク:AGU Research 「未知への挑戦酵母菌に学ぶ高水圧環境への適応戦略」分子のねじれで蛍光の性質が変化する「アザフルオランテン誘導体」 理工学部 化学・生命科学科

柏原 航

関連リンク:AGU Research 「薬剤性光線過敏症の原因となるケトプロフェンの光化学反応を解明」瞬時に血圧を測る顔画像バイタルセンシング 理工学部 電気電子工学科

野澤 昭雄制御理論の発展的研究とロボット応用への展開 理工学部 電気電子工学科

米山 淳紙を活用した原子層シート「グラフェン」の転写技術の開発 理工学部 電気電子工学科

渡辺 剛志気象予報を利用した建物の動的空調運用計画

-安全性、快適性と省エネを実現する空調会計 - 理工学部 経営システム工学科

熊谷 敏クロスモーダルを用いた感覚メディアの実現〜温度による味覚への影響解明〜 理工学部 情報テクノロジー学科

伊藤 雄一、上堀 まいMOJI: Character-level convolutional neural networks for Malicious Obfuscated JavaScript Inspection

(ウエブサイトに潜んだマルウエアの検出技術) 理工学部 情報テクノロジー学科

鷲見 和彦、石田 港、金子 直史大規模言語モデルを用いたオブジェクトの状態と関係に基づく家庭内行動計画 理工学部 情報テクノロジー学科

森田 武史持続可能な協力を探る:社会的ジレンマの解明に向けた実証と統計モデリング 社会情報学部 社会情報学科

清成 透子、成田 達樹追随行動が引き起こすボラティリティの期間構造および研究室の卒業研究紹介 社会情報学部 社会情報学科

伏屋 広隆

関連リンク:AGU Research 「お金に関する人々の行動メカニズムを紐解き、金融市場の安定化へ」和解を考える―赦しか刑罰か 地球社会共生学部 地球社会共生学科

熊谷 奈緒子

関連リンク:AGU Research 「持続可能な平和のため、一人ひとりの信頼に基づく和解を追究する」世界各国の図書館を見ることで日本のマンガの拡がりを把握する コミュニティ人間科学部 コミュニティ人間科学科

大谷 康晴中山間地域活性化の実践と研究ーソーシャルビジネス・コミュニティ再生・観光マーケティングなど、多様なアプローチから コミュニティ人間科学部 コミュニティ人間科学科

森本 祥一サステナビリティ情報の信頼性をどのように保証するか 会計プロフェッション研究科

蟹江 章財務業績に影響するサステナビリティ情報開示 会計プロフェッション研究科

久持 英司* 各ポスター発表の概要およびポスター画像は、こちらのサイトでもご覧いただけます。