図書館棟完成記念企画 第1弾

「マクレイ記念館」

に思いを込めて

本学の新たな知の拠点として開館

青山学院は今年で創立150周年、青山学院大学は開校75周年を迎えます。図書館棟建築を学院創立150周年記念事業の一環として位置づけ、この記念すべき年に、図書館棟「マクレイ記念館」がオープンしました。施設の名称は、青山学院の3つの源流の一つである「美會神学校」を設立した初代院長ロバート・S・マクレイを記念してその名を冠しています。

「学生本位」の発想による総合的な学術情報施設

「学生本位」の発想による総合的な学術情報施設

学長(社会情報学部 社会情報学科 教授)

稲積 宏誠

工学博士(早稲田大学)。1984年3月早稲田大学大学院理工学研究科機械工学専攻博士前期課程修了。専門分野は情報理論、人工知能、機械学習、日本語教育。青山学院大学理工学部経営工学科、理工学部情報テクノロジー学科助教授を経て、2003年同教授に就任。2004年理工学部長、大学院理工学研究科長。2009年社会情報学部社会情報学科教授に就任。2010年社会情報学部長、大学院社会情報学研究科長、2019年副学長を歴任。2023年12月青山学院大学第20代学長に就任。任期は2023年12月16日〜2027年12月15日。

■ マクレイ記念館に期待される役割とは

――本学におけるマクレイ記念館の位置づけや、特長についてお聞かせください。

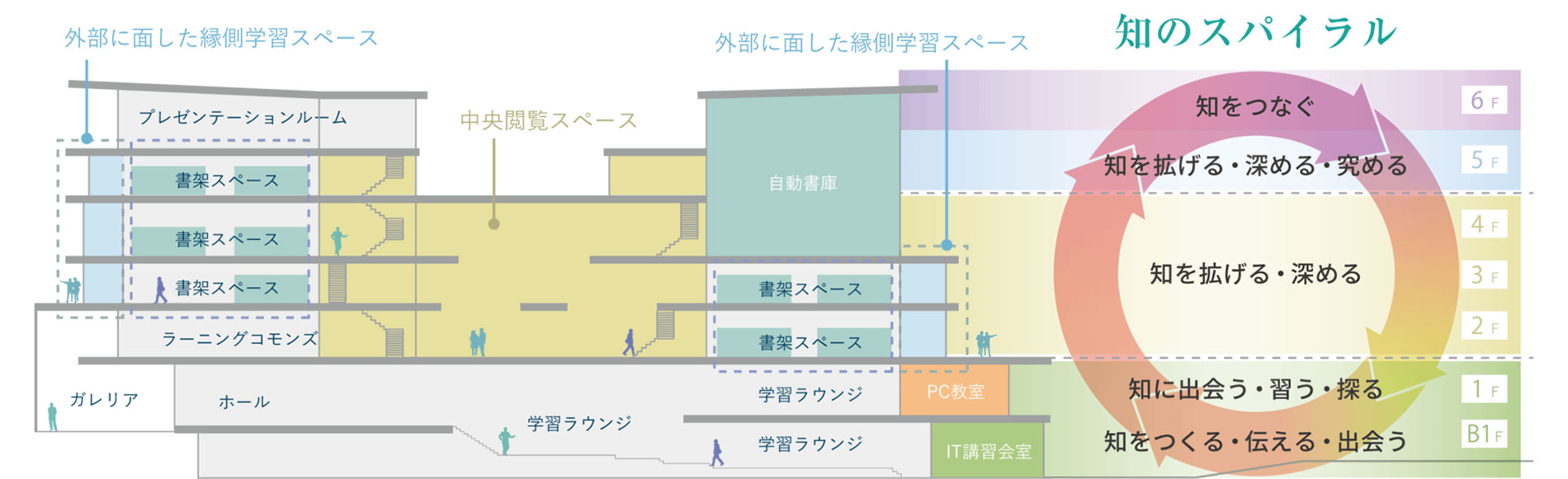

稲積 今回オープンしたマクレイ記念館は、一つの建物の中に図書館本館、情報メディアセンター、さらにアカデミックライティングセンターまでを集約した総合的な学術情報施設です。地下1階・1階は情報学習フロア、2~6階は図書館フロアとなっています。情報学習フロアは「知との出会い」を実現する空間として、全学生に関連のあるPC教室、語学や最先端のICT(情報通信技術)を学べる設備環境を整えます。また図書館フロアの2~4階は「知を拡げる」場所として、個人で文献を読むだけでなく、学生同士で学び合えるラーニングコモンズなどを設けています。5・6階は「知を深める」ための専門的な文献や研究個室のほか、学外とのオンライン会議にも対応できるプレゼンテーションルームを配置し、より専門性の高い学習や討論のできる環境を提供しています。

マクレイ記念館は、本学における新たな「知の拠点」として教育研究の中核施設の一つとなり、さらには社会貢献へのつながりも期待されています。

マクレイ記念館構想の中心にあるのは「学生本位」というコンセプトです。変化し続ける社会の中で学びにおける学生のニーズも多様化しています。そうしたさまざまなニーズに応えられるよう、館内では利用目的に応じたゾーニングを採用しました。じっくり文献と向き合い、思索を深めたい時には静音性の高いゾーンを、また仲間と情報を共有したり、意見交換を行ったりしたい時には「ラーニングコモンズ」をはじめとしたグループ学習用のゾーンを選ぶことができます。一方、イベントスペースやプレゼンテーションルームといった一部のエリアに関しては、可変性の高い設計や什器を採用し、自由な発想で活用できるようにしました。

さまざまな学術施設を集約したマクレイ記念館では、書籍による学び、デジタルの学び、さらに対人コミュニケーションを介した学びを有機的に進めることができます。紙の本に親しみながら、情報学習フロアで最新のデジタル技術を駆使し、さらにラーニングコモンズで知的交流を図るという「融合の学び」から、新たな発想が生まれていけば素晴らしいと思います。

これらの設備やさまざまなサービスを活用し、学生の皆さんが活発に知的交流を深めていくことで、マクレイ記念館がキャンパスでの学びのハブとなり、今まで以上に豊かな「青学らしさ」が育まれることを期待しています。

4階から6階にかけて設置された自動書庫は最大80万冊を収蔵。

4階から6階にかけて設置された自動書庫は最大80万冊を収蔵。

1977年に旧大学図書館が建築されてから約半世紀が過ぎ、充分な座席数と蔵書スペースを備えた新図書館の建築は本学にとって念願といえるものでした。今から約20年前に新図書館計画が立ち上げられてから、時代の変遷とともにさまざまな議論がなされてきましたが、いつの時代も一貫していたのは、学生の成長を後押しするための「自らも成長する図書館」というコンセプトでした。今日に至るまで「成長」というコンセプトが継承され、多くの検討を重ね、今回のマクレイ記念館の開館に至ったことは非常に価値あることと考えます。

――相模原キャンパスや、社会との連携についてもお聞かせください。

稲積 マクレイ記念館の開館によって、青山キャンパスと相模原キャンパスの連携はより緊密なものになります。ICタグの導入など、図書館のシステムリプレースによる新機能は両キャンパスで共通の仕様となっていますので、学生はキャンパスの垣根を越えて図書館を利用しやすくなります。また6階のプレゼンテーションルームから両キャンパスをネットワーク接続することで、イベントなどの共同開催もいっそう進めやすくなります。

キリスト教を教育の礎とする本学において、マクレイ記念館には社会への貢献という視点も反映されています。例えば、プレゼンテーションルームには、学会の研究発表、講演会、各種レセプションなど学外との交流を含めた幅広い利用が期待できます。また青山学院は聖書をはじめとする貴重な蔵書類などを所蔵しています。そして、青山学院資料センターをリニューアルするかたちで、2025年5月、間島記念館に開館予定の青山学院ミュージアムで、それらを一般の方にも見ていただけるよう検討しています。こうした社会とのつながりや「知」の広がりを通じて、学生の皆さんには、これまで以上に幅広い「知」の世界に出会ってもらえることを期待しています。

6階のプレゼンテーションルーム

6階のプレゼンテーションルーム

約150万冊の収蔵冊数を擁し、7階建てとなるマクレイ記念館(地上6階・地下1階)

約150万冊の収蔵冊数を擁し、7階建てとなるマクレイ記念館(地上6階・地下1階)

図書館長(文学部 英米文学科 教授)

伊達 直之

Ph.D. (English) (The University of York, U.K.)。2006年3月ヨーク大学大学院博士課程修了。専門分野は英語詩・詩学・モダニズム文学と文化、英国・アイルランドの地域文化史、メディア文化論。青山学院大学文学部英米文学科助教授・准教授を経て、2009年同教授に就任。2018年文学部長、大学院文学研究科長に就任。2023年図書館長、アカデミックライティングセンター長に就任。

■ 学生とともに成長する図書館を目指して

――マクレイ記念館に込められた思いをお聞かせください。また、その思いはどのような形で建物に反映されていますでしょうか。

伊達 学長のお話にもあった通り、現代社会では特にITの技術革新が凄まじいスピードで進んでいます。新図書館棟の計画について試行錯誤を続けている間にも、ICTなどの技術は予想を超える速度で進化していきました。その中で見えてきたことは「図書館が開館する前に完成形にしたなら、その時から陳腐化が始まる」ということです。こうした経験から、私たちが目指すべき図書館像とは、常に変化への余地を残した「進化する図書館」である、という結論に至りました。「進化する図書館」というコンセプトは、可動式の座席が設けられたプレゼンテーションルームや多彩な使い方ができる学習スペースなどに反映されています。

「知のスパイラル」というキーワードもまた重要です。マクレイ記念館において、学生たちはまず低層階で新たな学びに出会います。上層階に進むに従って自分なりに学びを究めたあと、その学びを携えてラーニングコモンズなどを備えた低層階に戻ることで、他者との共有を図ったり、学びに新たな視点を加えたりすることができます。このように、マクレイ記念館の構造は、循環しながら上昇していく「知のスパイラル」を後押しするものになっています。

今回の建築計画では、進化する学びを多面的にサポートするため、さまざまな組織が協働して取り組みを進めました。その結果、コミュニケーションを伴った動的な学びを実現するラーニングコモンズやグループ学習室、知的好奇心を喚起するエントランスフロアの構想など、デジタルとアナログの融合による新たな「知の拠点」が完成したと思います。マクレイ記念館が、学生を始めとした本学に関わる全ての方々にとって、学びや研究、さまざまなキャンパス・ライフのハブになるような場となっていくことを願っています。

「知のスパイラル」を体現するフロア構成。地下1階・1階では学びに出会い、2~4階で学びを拡げ、深め、5・6階で学びを究め、地下1階・1階で自らおよび他者の次の学びにつなげていく

「知のスパイラル」を体現するフロア構成。地下1階・1階では学びに出会い、2~4階で学びを拡げ、深め、5・6階で学びを究め、地下1階・1階で自らおよび他者の次の学びにつなげていく

情報メディアセンター 所長(社会情報学部 社会情報学科 教授)

宮治 裕

博士(工学)(千葉工業大学)。青山学院大学大学院理工学研究科機械工学専攻博士前期課程修了。専門分野はロボット工学、情報処理、人工知能、感性工学。青山学院女子短期大学一般教育科目助教授・准教授、青山学院大学社会情報学部社会情報学科准教授を経て、2018年同教授に就任。2021年情報メディアセンター所長に就任。

■ マクレイ記念館における情報メディアセンターの役割

――情報メディアセンターがマクレイ記念館に移転したことで、さらなる学習効果が期待されます。情報学習フロアを構築する際に工夫された点をお聞かせください。

宮治 情報メディアセンターは、本学のICT教育・研究環境をサポートする組織であり、これまでPC教室やネットワークの導入など、社会の動向より一歩先んじて提供してきました。同様にマクレイ記念館の地下1階と1階を占める情報学習フロアでは、従来の教育環境を確保しながら、変わりつつある利用形態への適応とさらに将来の動向を見越した対応を意識しました。

例えば近年では、学生自身が調べ学習をして、その成果を資料もしくは映像化して提出するという新たな学習スタイルが定着しつつあります。またBYOD*も広まりつつあることから、情報学習フロアでもこれらの学習スタイルに対応できるような空間や設備を整えました。今回、館内に各種機器の貸出ロッカーを新設しましたので、そこで借りた機材に自分で持ち込んだノートパソコンを映し議論をしながら資料作りをするような使い方も可能です。ラーニングコモンズとしても機能するラウンジエリアに関しては、今後も図書館や外国語ラボラトリーと協力をしつつ発展させることを予定しており、育成した学生スタッフが運用に携わることを想定しています。

*Bring Your Own Deviceの略称。各自所有の情報機器を各所に持ち込んで利用すること

こうした取り組みを新たに進める一方で、IT講習会などの既存の取り組みも維持発展していく必要があります。これまでの機能を保ちつつも未来のニーズに備えることを意識した結果、情報学習フロアにおいても「柔軟性」や「進化」という発想がポイントになりました。教室以外の部分に関しては、特定の用途に絞り込まず、変更可能な設計とすることで、現時点では想定できない未来の活動への対応も視野に入れています。

今回、情報メディアセンターがマクレイ記念館に移転することで、図書館とのコミュニケーションがより緊密なものとなります。学習支援に関する運営体制の充実により、学生の利便性もさらに向上することが期待されます。

地下1階と1階をつなぐ階段状のB1Fホールは、カジュアルな発表の場やさまざまなイベントに活用可能。階段部分はベンチとして利用できるほか、周囲に設けられたカウンターは立ち見席としても使うことができる

地下1階と1階をつなぐ階段状のB1Fホールは、カジュアルな発表の場やさまざまなイベントに活用可能。階段部分はベンチとして利用できるほか、周囲に設けられたカウンターは立ち見席としても使うことができる

■ 自由な発想から新たな「知」が生まれる

――学生をはじめとしたマクレイ記念館の利用者に向け、メッセージをお願いします。

伊達 マクレイ記念館構想の背景には「成長」や「知のスパイラル」といったコンセプトがありますが、学生の皆さんには型にはまらない自由な使い方をしてほしいと思います。例えば、ダンスに興味を持っているなら、仲間と一緒に気軽にやってきて、AV資料を視聴したり雑誌や文献に触れたりして、ダンスのスタイルの変遷などを知ることもできます。こうした広い意味での学びや自分らしいアプローチを通じて、個人的な関心事も広い世界とつながっていることを発見できると思いますし、学びの可能性を無限に広げていただきたいです。またマクレイ記念館には、アイデンティティーを確立する場としての役割も期待されます。同じフロア内で異なる学部の学生たちが多彩な学びに打ち込む姿を目にすることで、「多様性」への理解が体感的に得られていくことと思います。さらに、マクレイ記念館という一つの空間を仲間とシェアして有形無形の知的交流を深めるうちに、青学という学びの場への帰属意識も育まれることでしょう。自己のアイデンティティーを形成していく際には、この「多様性への視点」と「帰属意識」の両輪が大きな力を発揮してくれるはずです。アイデンティティーの確立は、コミュニケーション力の礎としても重要です。マクレイ記念館の活用を通じて、学生の皆さんにはぜひ「自分は何をしたいのか」を深く考え、行動を起こす契機としていただきたいと思います。

2階のラーニングコモンズ

2階のラーニングコモンズ

宮治 私も伊達先生と同じく、学生の皆さんにはマクレイ記念館を自由に使ってもらうことが一番だと思っています。その上で皆さんに望むことがあるとすれば、ぜひ当館を「自宅以外で一番長く滞在する場所」としていただきたいと思います。この場所で過ごす時間が、そのまま皆さんの知的好奇心や知的能力を伸ばす時間になると思っているからです。調べ物をしてレポートを書くだけでなく、知的な刺激を受ける場、新しい知識や技能を身に付ける場、自己表現の準備をしたり、動画やデータなどの加工編集を行ったりできる場として、マクレイ記念館を大いに活用してください。皆さんがより多彩な使い方ができるよう、私たちも設備面や運用体制の工夫を重ねていきます。

稲積 渋谷・表参道エリアという青山キャンパスの立地もあり、本学はともすると「お洒落」なイメージが先行しがちです。しかし教育・研究の分野において、文系理系を問わず、実際に優れた成果を出しています。青山学院創立当初からの伝統的なグローバル教育や、最先端の国際的な研究等、さまざまな実績を積み上げています。本学が今後も「選ばれる大学」であり続けるためには、学び舎としての原点である「真摯な学び」にこれまで以上に力を入れていくことが大切です。一方で、青学生の持つ強みの一つに「コミュニケーション力」が挙げられます。今回マクレイ記念館の建築計画を進めるにあたっては、今後の注力課題である「真摯な学び」と青学生の持ち味である「高いコミュニケーション力」を融合し、新たな学びへと昇華していけるような工夫を盛り込みました。その代表的な場として期待されるのが、今回新設したラーニングコモンズです。さきほども申し上げましたが、これらの設備やさまざまなサービスを思う存分活用し、学生の皆さんが活発に知的交流を深めていくことで、今まで以上に豊かな学びや研究を実践されることを期待しています。学生の皆さんには、マクレイ記念館という新たな「知の拠点」に日々親しむことで、さらに充実した学生生活を送っていただけることを願っています。

*AGU NEWS 5月号では、図書館棟完成記念企画 第2弾として、マクレイ記念館設計担当者インタビューを掲載予定です。