科学の探究で、

世界が変わる!

"We Love Science!" ~ 青学の理系女子が贈るメッセージ ~

科学には「なぜ?」という不思議を解き明かす楽しさがあります。本特集の前半では、科学の世界に魅了され、研究者や宇宙開発者の道を歩む理工学部の卒業生たちが、なぜ科学に興味を持ったのか、どのようにして今の道に進むことになったのか、などを語ります。後半では、本学部を舞台に繰り広げられる探究の様子を紹介。社会に対してさまざまなインパクトを与える研究室の他、世界と未来を視野に新たな可能性を切り開く学生が登場します。

青山学院大学 理工学部 OG 対談

青山学院大学 理工学部 OG 対談

長谷川 美貴

青山学院大学理工学部化学科卒業。青山学院大学大学院理工学研究科化学専攻博士後期課程修了。博士(理学)。青山学院大学理工学部化学科助手、専任講師、同学部化学・生命科学科専任講師、准教授を経て、2011年4月から現職。2018年から青山学院大学未来材料化学デザイン研究所所長。この間、ウイーン工科大学、東京大学 先端科学技術研究センター、分子科学研究所、ストラスブール大学等の客員教授、招聘教授等兼務。2011年に「日本希土類学会賞(足立賞)」を、2023年に「令和5年度日本希土類学会賞(塩川賞)」を受賞。専門は金属錯体の光化学。

小林 紗也

青山学院大学理工学部機械創造工学科卒業。青山学院大学大学院理工学研究科理工学専攻機械創造コース博士前期課程修了。修士(工学)。2023年に三菱電機株式会社に入社し、鎌倉製作所 宇宙技術部 技術第五課に配属。現在に至る。

■ 科学との出会い

――お二人はいつ、科学の魅力を知ったのですか。(以下敬称略)

小林 私は宇宙が好きで、特に人工衛星や小型探査機にとても興味がありました。そのきっかけは、小学校6年生のときに小惑星探査機「はやぶさ」に関する本を読んだことです。2010年、「はやぶさ」が数々のトラブルに見舞われながらも、小惑星からサンプルを採取して地球に戻ってきたことが日本中で話題になりましたよね。本の中では、イオンエンジン*や姿勢制御装置(リアクションホイール)が紹介されており、人工衛星に関連する技術を詳しく知りたくなりました。そして、エンジニアである父の影響もあると思います。家の近くにある「JAXA(宇宙航空研究開発機構)」の一般公開のときには、父が毎年連れて行ってくれました。宇宙や科学技術が身近にあったことで、将来は宇宙開発の仕事に就きたいと考えるようになりました。

*「はやぶさ」に搭載されていた電気推進方式を使った宇宙ロケットエンジン

小林紗也さん

小林紗也さん

長谷川 夢を貫いて宇宙開発のお仕事に就いたなんて、とてもラッキーですね! 私の場合は、古文や本を読むのが好きで、高校時代は文学部志望でした。同時に、自然も大好きでした。子どもの頃に多摩川の河川敷を散歩していたとき、母が「花崗岩」や「石灰石」など、さまざまな石の名前を教えてくれました。石にも花木のようにそれぞれに名前があると知った瞬間、「ただの石ころ」でなく「地球からのメッセージ」となるほど感動したのを覚えています。それ以降、きれいな石を拾っては、母に名前を聞いていたものです。また、ものづくりも好きで「色はどうやってできるのだろう」「自分で色を作ってみたい」と思っていました。色には元素をはじめ化学物質や化学反応が関わることを知り、そこから化学に没頭していきました。色の不思議に魅せられて、ずっと色についての研究をしています。また元素にも高校時代から大変興味があり、元素表等に関するグッズを収集していて、学会等で海外に赴いた際に見つけた珍しいものを研究室にも飾ってあります。

長谷川美貴先生

長谷川美貴先生

■ 可能性を切り開く

――青山学院大学の理工学部に進学した理由は何ですか。

小林 人工衛星の姿勢制御を研究する「機械制御研究室」があることが、一番の理由です。航空宇宙工学分野の科目を学べて、JAXAとの連携大学院の制度もあるので「ここで学べば宇宙開発の夢もかなえられる」と感じました。

長谷川 青山学院大学を選んだのは、国際色が豊かな大学だと思ったからです。実際に入学してみたら、外国人は思ったより少なかったです(笑)。でも、同級生の中にはインドでアルバイトをしたり、一人で世界中を旅したりとエネルギッシュで個性的な人が多く、興味深かったですね。本学には、留学をサポートする「理工学国際プログラム」があり、興味を持っている学生には是非お勧めしたいと思っています。

――大学院進学を目指したのはなぜですか。

小林 宇宙開発に関わる仕事に就くためには、より専門的な知識や技術が必要だと思ったからです。宇宙開発の道を志した時点で、大学院には進学しなければならないと考えていました。

長谷川 「未来をつくる子どもたちの成長を支えたい」という気持ちから、中学・高校の教員免許を取得しました。研究の経験が高校教育の現場に役立つだろうと考え、修士課程に進学したのです。当時、研究者になるつもりはなかったのですが、実験はとても楽しく、研究にも没頭しました。そのような私の様子を見ていたある先生が、博士号をとらないかと声を掛けてくださいました。「科学が好き」「実験が好き」と自覚していたものの、研究者が向いているのかどうかは分からなかったので迷いましたが、博士号を持つ理科の高校教員がたくさん存在することを知り、「あと3年修行をしよう」と博士課程に進学しました。結局、研究者になりましたが、同時に教育に携わるという夢も大学でかなえられたのかなと思います。

――授業での学びから気付いたことや感動はありましたか。

小林 授業を通して、漠然としていた宇宙開発の夢が明確になりました。理工学部の2年次では、機械系の基礎科目である「材料力学」「熱力学」「流体力学」「機械力学」の4力学を学び、その中でも機械力学が一番面白く「機械力学の知識を生かし、宇宙開発に関わりたい」と強く考えるようになりました。また、理工学部では自分の所属する学科の専門にかかわらず、理工学部共通科目として1年次に「物理基礎実験」や「情報処理実習」など幅広く学びます。中でも、「化学基礎実験」では専門的な器具の使用方法や、化学実験の基礎力を身に付ける一方、「ものづくり実習」では金属製の「ペンスタンド」を設計、製作して視野が広がりました。また実際に研究室に所属して研究を始めてみると新たな発見がたくさんありました。また、授業で学んだことが思いもよらない場面で必要になったり、想定外のところで役立ったりすることに気付くこともありました。

長谷川 学生時代を振り返ると、丁寧な先生方の指導には大変感謝しています。授業や実験を通じ、教科書だけでは理解が難しいことも教えていただきましたし、教科書に書かれている化学反応を理解し、再現することの難しさも知りました。それらのことが、のちにリーダーとして研究そのものやグループのコンセプトを構築する時にとても役立っています。立場が変わった今、授業でしっかり化学の楽しさや感動を与えられているか、と聞かれたらプレッシャーを感じますが、安心してください(笑)。日々努力を続けていますから。

「ものづくり実習」で使用する装置の一部

「ものづくり実習」で使用する装置の一部

■ 「なぜ?」に立ち向かう

――研究ではどんなことに感動しましたか。また、設備やカリキュラムはどうでしたか。

小林 私は大学に入学するときから既に希望する研究室を決めており、「早く研究をしてみたい!」という強い気持ちがありました。ですので、2年次や3年次という早い段階から研究室で研究ができる「ラボ・ワーク」や「理工学高度実践プログラム」で経験したことは、その後の研究活動に大変役立ったと思います。また、大学院進学時には「理工学研究科 特別給付奨学金」をいただくことができました。学費の負担が軽減されたことで、大学院進学に伴う金銭的な不安が解消されたので、とても助かりました。

小林さんが所属していた「機械制御研究室」にて。恩師の菅原佳城先生と

小林さんが所属していた「機械制御研究室」にて。恩師の菅原佳城先生と

長谷川 探究しようとする意欲にあふれる人が理工学高度実践プログラムに参加していますから、小林さんの夢に向かうひたむきさはすがすがしいです。素晴らしいことですね。

小林 いえいえ。宇宙での利用を目指したロボットの姿勢制御に関する研究を始めたときは、分からないことばかりで戸惑いましたし、なかなか研究が進まないときは不安になりました。特に印象に残っているのは、「機械工作室」での作業です。そこでは、実験装置用の部品を加工しました。慎重に作業を行うため精神的にも肉体的にも苦労しましたが、工作室の教員の方から効率的な作業方法などをアドバイスいただいたことで加工が難しい箇所もやり遂げることができ、達成感を味わえました。研究室では、宇宙ロボットの基礎となる「トランスフォーマー宇宙機に関するプロジェクト」に参加しました。JAXAや他大学の人と議論をしたことや、知識や技術を吸収できたことは貴重な体験になりました。こうした経験をはじめ、「知らないことを知る」ことが楽しみになり、研究へのモチベーションにつながりました。

機械工作室

機械工作室

長谷川 私の研究室は発足から20年がたちましたが、絶えず「なぜ?」という科学の問いに向かい合う日々です。そうした中、本学の「先端技術研究開発センター(Center for Advanced Technology:CAT)」は、最先端の分析機器など設備が充実しているので、研究を進める上で誇るべき仕組みです。一研究室では維持が難しい機器も、定常的に稼働できるよう専属のスタッフがいることも特徴的で、研究を加速させています。研究は課題を見つけることから始まり、試行錯誤を積み重ねた結果、その証明に至ることを指します。これを新たな発見といいますが、ともかく明るく諦めずに進めていく作業になります。例えば、私の研究グループでは、レアアース(希土類)の一つである「プラセオジム」という分子が石けんの成分である分子と化合すると発光し色を出す現象を発見、その仕組みを解明しました。最近では、多様な環境で効果的な発光を促すことができるレアアースを含むらせん状の分子を開発してきています。これらの研究は注目され、国内外の多くの研究者から共同研究のオファーをいただきプロジェクト化してきました。さらにこれまでの研究の成果が評価され、「令和5年度日本希土類学会賞(塩川賞)」を受賞する栄誉に至りました。共同研究者や気骨ある学生との努力の結晶が実ったことはうれしいことです。青山学院大学での発見が、いつか世界を変えるような素材として羽ばたく日がくるかもしれないと思うとわくわくします。

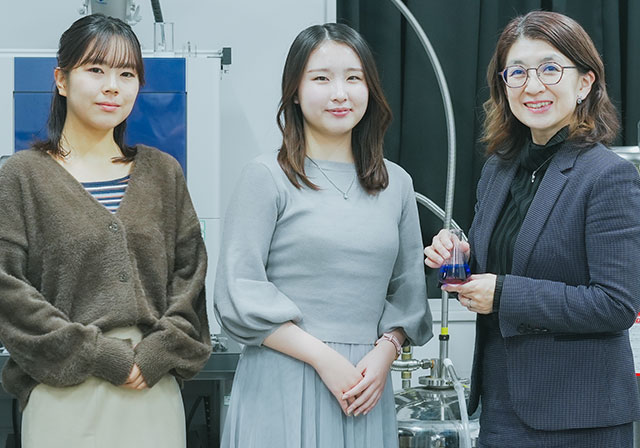

長谷川先生が主宰する「錯体化学研究室」。長谷川先生は「日々わくわくしながら学生たちと研究しています」と語る

長谷川先生が主宰する「錯体化学研究室」。長谷川先生は「日々わくわくしながら学生たちと研究しています」と語る

――研究者や開発者を目指すためには、どのようなことが必要ですか。

小林 現在、私は人工衛星に搭載する機器の設計業務に従事しています。まだ1年目で教わることばかりですが、研究や開発には論理的思考力やコミュニケーション能力が非常に重要だと感じています。今の仕事では、自分の考えを相手に認めてもらえるように伝えることが求められ、その大切さを上司からも教わりました。とは言え、自分の考えを論理的に説明するのは難しく、日々研鑽を積んでいます。

長谷川 「謙虚に向かい合うこと」「綿密に準備し、和をもって進めること」です。これは、研究に関わらずどんな仕事にも通ずることです。また、研究は一人ではできませんし、議論することが多い上に学会発表もあります。小林さんが感じているように「相手に伝わる説明をすること」が大切ですよね。失敗しても諦めず、視点を変えてチャレンジし続けることも必要です。

■ 好きなことを大切にしよう

――科学に対する思いをお聞かせください。

小林 世の中にもっとたくさんの科学者が増えると良いなと思います。科学に興味があっても、経済的な理由などからその道を断念せざるを得ない人がいるのも事実です。全ての人が、興味のある分野に進むことのできる社会になってほしいです。

長谷川 小林さんに同感ですね。世界では悲惨な戦争のために、日々の生活や研究の環境が大きく変化している仲間がいます。科学は健康と平和のためにあるべきなのに、研究の場どころか学校や大学まで機能しなくなっていると思うと胸が痛いです。資源の乏しい日本では、特に科学技術は経済を支えるためにも重要です。科学は特殊なものだという見方をする人もいますが、私たち大人はリテラシーを持って科学技術や科学教育を支えていくべきだと思います。私は、科学者として教育や研究に携わっていきたいと思っています。

――理系選択に迷っている中高生にメッセージをお願いします。

小林 興味があること、好きなことを大事にしてください。せっかく理系に興味があるのに進学を迷っているならば、進みたい理由や迷っている理由を洗い出してみると良いと思います。どう進むべきかが明確になれば、迷わずにその道を突き進んでください。本学は、奨学金などさまざまなサポートもあるので、ぜひそれらを活用していただきたいです。

長谷川 文系理系にこだわらず、まず自分の好きなことを見つけてほしいですね。好きなことを見つけたら、諦めずに挑戦し続けてください。私が学生だった頃に比べ理系に進学する女子の数は増えていますし、小林さんのように卒業後も活躍しています。本学では、院生助手、若手研究者育成奨学金、AGU フューチャーイーグルプロジェクト等、研究者を目指す大学院生への支援制度があります。ただ、日本の大学ではいまだ女性教員の比率が少ないのが現状です。この原因の一つには、博士課程の進学を諦めてしまう女性が多いから、とも言われています。性別に関わりなく、優秀な人材を育てる文化が根付いてほしいですね。

150周年記念企画「未来を拓く青学マインド」(AGU LiFE)

社会のさまざまなシーンにインパクトを与える研究室

(AGU LiFE)

【システム制御工学研究室】

誰もが便利で安全な社会生活をおくれるように、

制御工学を多方面へ応用する

理工学部 電気電子工学科

米山 淳 教授 × 松尾 明実

米山研究室では、機械やロボットを正確に効率よく自動操作することなどを探究しています。毎日の暮らしに身近なところで、こうした技術は数多く使われています。各学生の興味に基づき、さまざまな研究が展開されています。

VIEW DETAIL →【イノベーション・マネジメント研究室】

データ分析を用いて企業の競争力向上や

消費者の意志決定の要因を探る

理工学部 経営システム工学科

大内 紀知 教授 × 南藤 朱夏里 × 山本 留光

当研究室のテーマは主に2つあります。「企業戦略・技術戦略に関する研究」「製品・サービスの普及に関する研究」です。データ分析を駆使することで、国や企業の競争力向上に必要な知見の獲得を目指します。

VIEW DETAIL →【ウェアラブル環境情報システム研究室】

ウェアラブルデバイスで、健康・快適・楽しい生活をつくり出す

理工学部 情報テクノロジー学科

ロペズ,ギヨーム 教授 × 大久保 紗恵

より快適で健康な生活を支えるため、当研究室では次世代マルチメディアシステム(デバイスとソフトウェア)の開発を進めています。中でも、装着する人の多様な情報を得る「ウェアラブルデバイス」に注力しています。

VIEW DETAIL →世界と未来を視野に、新たな可能性を切り開く学生

(AGU LiFE)

【熱流体制御研究室】

手探りで始めた医療機器の研究。

ひたむきな情熱と周囲のサポートが推進する力に

理工学研究科 理工学専攻 機械創造コース 博士前期課程 2年

上野 藍香

高校時代に命の尊さを痛感した上野さんは「医療に貢献したい」という一途な思いで研究を進めてきました。大学院進学後も新たな目標を見つけて常に前進する上野さんに、本学の理工学部で学ぶことの魅力などを伺いました。

VIEW DETAIL →*掲載されている人物の在籍年次や役職、活動内容等は、特記事項があるものを除き、原則取材時のものです。