「地域スポーツ指導者」の育成を語る

社会貢献の視点で進める「新たなスポーツ指導者」育成の取り組み

2023年度から「運動部活動の地域連携・地域クラブ活動への移行*1」の取り組みが始まり、全国で地域スポーツ指導者の育成が急務となっています。こうした社会の要請に応え、本学は「青山学院大学スポーツ健康イノベーションコンソーシアム」の加盟団体「一般社団法人アスリートキャリアセンター(ACC)」と共に、新たな育成カリキュラムを開発しました。今回は、スポーツ庁の室伏広治長官と本学地球社会共生学部の原晋教授の対談を通して「部活動の地域クラブ活動への移行」と本学が取り組む指導者育成の意義についてお伝えします。

*1 公立中学校において、これまで教員が受け持っていた休日の運動部の部活動の指導を、地域のスポーツクラブや民間企業、競技団体など、外部の団体に移行する改革を指す。スポーツ庁は2023年度から2025年度までの3年間を改革推進期間として、運動部活動の地域連携・地域クラブ活動への移行に取り組み、地域の実情に応じて、可能な限り早期の実現を目指している。

原 晋

早稲田大学大学院スポーツ科学研究科修士課程修了。修士(スポーツ科学)(早稲田大学)。2004年青山学院大学陸上競技部(長距離ブロック)監督就任。2015年本学初の第91回東京箱根間往復大学駅伝競走(箱根駅伝)総合優勝に導く。以後、数々の大会で輝かしい成績を収め、2022年の第98回箱根駅伝では大会新記録で総合優勝を果たす。2019年より現職。

室伏 広治

中京大学大学院体育学研究科にて博士号取得(体育学)。シドニー・アテネ・北京・ロンドン五輪に出場。2004年のアテネ五輪で金メダルを獲得。中京大学スポーツ科学部准教授、東京医科歯科大学教授・スポーツサイエンス機構スポーツサイエンスセンター長、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会スポーツディレクターなどを経て、2020年より現職。

※肩書き等は2023年10月現在のもの

スポーツが持つ教育的な意義とは

スポーツが持つ教育的な意義とは

――「部活動の地域クラブ活動への移行」の取り組みが段階的に進められています。部活動に代表される、ジュニアスポーツの教育的意義についてお聞かせください。(以下敬称略)

室伏 子どもたちの教育とは未来への投資であり、教育を真剣に考えることは取りも直さず日本の将来像を考えることです。教育の分野は幅広いですが、その中でもスポーツはさまざまなルールの下、体や心を使い、精神までも養うものと考えます。ルールを守って取り組むうちに人間関係を育み、人としての成長が期待できるため、教育的な側面においてもスポーツは重要な役割を果たしています。そうしたスポーツというものにジュニア期から親しむことで、生涯にわたってスポーツと関われる「基盤」を作ることができます。その後も年代に合わせた適切な刺激を心身に与えられるようになり、人間形成の一助となると考えています。

原 私は現在、陸上競技部(長距離ブロック)の監督として学生を指導していますが、技術的なサポートのみならず、その中心にあるのが「社会に役立つ人材を育成する」という理念です。学生たちは競技を通じて、計画力や分析力、後輩をマネジメントする力や先輩を敬う気持ちといった社会技術や課題解決力を身に付けていきます。スポーツにはそれだけの力があると思います。さらにジュニア期のスポーツは、自らの成長メカニズムを理解する思考作りに役立ちます。強くなるためのプロセスを考え、チャレンジ精神を育んでいく。その思考力は、成長してからもさまざまな局面で発揮されるでしょう。例えば、社会の抱える課題に対して、どう考え、どのように動けば社会構造を変えていけるのかなど。ジュニア期のスポーツには、こうした思考作りという意義があると考えています。「体育」は、生涯にわたって心身の健康を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現するための資質・能力を育成することを目指すものです。

室伏スポーツ庁長官

室伏スポーツ庁長官

室伏 おっしゃる通りですね。さらに「スポーツ」を考えるときにカギとなるのは「体育」との違いです。「体育」の目標が、生涯にわたって心身の健康を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現するための資質・能力を育成することであるのに対して、「スポーツ」には、健康な状態を超えて、さらなる能力の開拓を目指すことが含まれます。人間は誰しも、自分の能力を最大限に引き出したいという欲求を持っていることと思います。その欲求に応えるのがスポーツです。障がいの枠を超え、挑み続けるパラリンピアンがその最たる例です。歩けない人が義足で歩くようになり、走るようになり、さらには健常者より高く、遠く飛ぶこともある。スポーツにはこうした可能性がまだまだ広がっています。「スポーツ」の可能性を更に開放していくことが、ライフパフォーマンスの向上にもつながっていくと思います。

原 現状よりも「上」を目指し続けるスポーツは、過去よりも未来に注目し、主体性を尊重する「フィードフォワード」志向ですね。フィードフォワードでは、互いをリスペクトするフラットな関係性を大切にします。私はスポーツにおいて、「指導者も競技者もフラットに協力し合い、良い点を見い出しながら未来志向で進んでいきましょう」という志向を大切にしています。

原教授(本学地球社会共生学部)

原教授(本学地球社会共生学部)

「部活動の地域クラブ活動への移行」について

「部活動の地域クラブ活動への移行」について

――ここまでスポーツが持つ教育的側面を伺いましたが「部活動の地域クラブ活動への移行」にはどういった社会的意義があるのでしょうか。

室伏 「部活動の地域クラブ活動への移行」がもつ多様な意義の中でも、私は「スポーツの解放」、特に学校からの解放を第一に挙げたいと思います。これまでは「学生のスポーツは学校で行うもの」という考え方が主流とされてきました。しかしこれでは、学校を卒業すると同時に多くの人々がスポーツからも離れてしまいます。そのため私は、今回の改革を通じて学校という枠からスポーツを解放し、地域へとスポーツの場を移すことで、より多くの方に継続的にスポーツに親しんでいただけるようにしたいと考えたのです。地域でスポーツを行うようになれば、子どもたちはさらに専門的な指導を受ける機会も増えますし、関わるスポーツの種類も増えるかもしれません。私自身、オリンピアンかつ大学教授でもあった父の下で子ども時代を過ごし、幅広い角度からスポーツに触れてきました。実はスポーツとは、自ら「行う」スポーツだけではなく、観客として「見る」スポーツ、理学療法士やマネージャーとして「支える」スポーツなど多岐にわたります。私は学生となってからも父の職場であった大学の研究室を訪れては、さまざまな研究や実験を目の当たりにし、「学ぶ」スポーツの楽しさを知りました。その後は体育学を専門として大学院まで進み、現在は職業としてもスポーツに関わるようになりました。このように考えますと、子どもの可能性を引き出し、将来の選択肢を広げるためには、やはり多彩なスポーツを含めた幅広い経験や視野を得ることが必要だと思います。

原 スポーツの地域移行が進めば、地域全体で子どもたちを育むという視点が得られますね。「部活動の地域クラブ活動への移行」は、こうした地域連携の動きを促進するものだと思います。スポーツの専門知識を持つ方が地域で力を発揮することもできますし、人々がスポーツに親しむようになれば、健康寿命が延びて医療費の削減にも貢献します。また地域の絆が深まることで犯罪抑止にもつながるなど、社会の安定性も醸成できます。以上のことから、私は「部活動の地域クラブ活動への移行」の取り組みは、地域の課題を解決するツールのひとつであると認識しています。これらの地域連携の考え方は、聖書の言葉に基づく本学のスクール・モットー「地の塩、世の光」という社会貢献の考えにも沿うものです。本学では既に「CASプロジェクト*2」など、学内のスポーツ資源を生かした地域振興の取り組みを進めており、そうした視点からも「部活動の地域クラブ活動への移行」には大きな意義を感じています。

*2 2022年、本学は渋谷区、相模原市及び関係団体と連携し、大学スポーツによる地域課題解決の実証事業である「これからの社会を担う新たなスポーツ指導者育成システム開発」プロジェクト(通称:CASプロジェクト / CAS=Community Activator with Sports)を開始

――「部活動の地域クラブ活動への移行」に関し、本学は積極的な取り組みを進めています。その目的と経緯について教えてください。

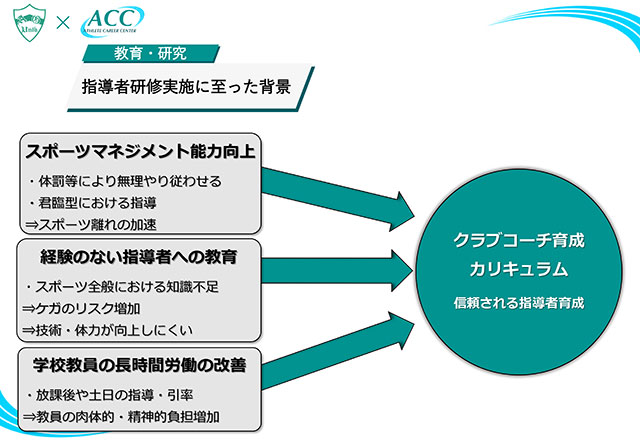

原 本学のCASプロジェクトが目指しているのは「新しいスポーツ指導者像」を確立することです。現在、日本のスポーツ界では、過去の慣習に基づく、時に支配的な指導や合理性に欠けるトレーニングなどが散見されます。その結果、さまざまな問題が起きたり、子どもたちがスポーツから離れたりしているのも事実です。こうした状況を改善するには、まず新時代にふさわしい新たなスポーツ指導者を増やしていくことが重要だと考えました。具体的な施策としては、ACCと共同でスポーツ指導者を対象とした「クラブコーチ育成カリキュラム」を開発し、現在は各地で講習会を実施しているところです。教育に携わる大学の立場からスポーツ指導者育成のモデルケースを打ち立てていくことは、より良い社会づくりに大きく貢献します。

室伏 「部活動の地域クラブ活動への移行」において、これまで優れた指導をもってトップレベルのスポーツ選手を育成されてきた原教授の知見を発揮していただくことは、頼もしい限りです。

原 本学には体育系の専門学部はありませんが、実はそのことが強みになると思います。旧来の枠に縛られず、自由な発想で行動できるからこそ、スポーツ界を変える新たな指導者像を実現できると考えたからです。スポーツの世界に新風を吹き込み、その可能性を広げるためにも、文理多彩な学部を備えた総合大学として本学が蓄積してきた知見を活用すべきだと考えました。

「クラブコーチ育成カリキュラム」が打ち立てる、新たなスポーツ指導者像

「クラブコーチ育成カリキュラム」が打ち立てる、新たなスポーツ指導者像

――地域スポーツ指導者を対象とした育成カリキュラムについて、具体的に教えてください。

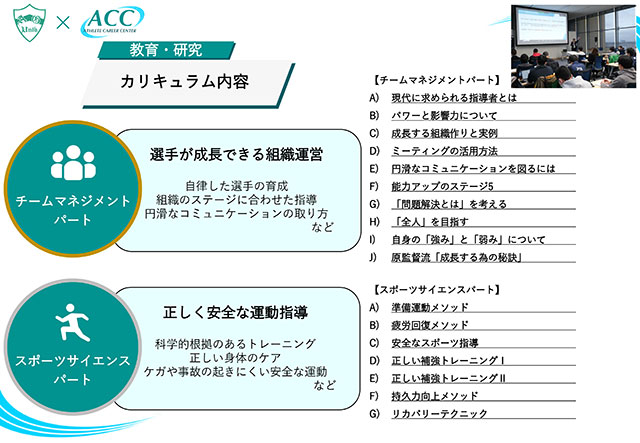

原 「クラブコーチ育成カリキュラム」の中心となるのは「チームマネジメント」と「スポーツサイエンス」の2つの要素です。まず、チームマネジメントパートでは、指導者としての理念や組織運営についてお伝えします。これまで、日本におけるスポーツ指導は技能面に注目する一方、組織およびリーダーに関するマネジメントの視点は不足していたように思います。その要素を補うため、私自身が陸上競技、箱根駅伝の指導の中で培ってきた20年にわたるノウハウと、本学が有する総合大学としての知見を合わせ、実践的な内容としています。そしてこのマネジメントパートのベースにあるのも、やはり本学の「地の塩、世の光」を体現する「サーバント・リーダー」像です。サーバント・リーダーシップでは、今の時代に求められる、一人一人の人間が自律して、物事の是非をしっかりと理解し、率先して行動することが求められます。強権的・支配型の指導者ではなく「自ら考え、自ら行動できる人間を育む指導者」が本カリキュラムで目指す指導者像です。

室伏 今、文部科学省では、自ら課題を発見し主体的に行動できる人間を育てようとしています。サーバント・リーダーシップはその考えにも非常にフィットするものですね。激しい変化を伴う現代では、じっと上位者の指示を待つのではなく、知覚・感覚を磨き、率先して判断、行動する力が必要です。こうした力を持つ子どもたちを育てるためにも、「マネジメント」の視点から人間形成に力を入れる青山学院大学の取り組みが非常に大きな意義を持つと思います。さらに、スポーツサイエンスについてはいかがですか。

原 スポーツサイエンスにおいては、選手の能力を最大限に引き出す「コンディショニング」の考えを重視しています。ケガを防ぐためには、指導者が正しい知識を身に付け、しっかりと「フィジカルトレーニング」を行うことが重要です。そのため、カリキュラムには本学の「スポーツキャリアプログラム*3」でも重視している予防医学などの知見を取り入れています。この取り組みを踏まえ、専門知識を備えた指導員の下で行う「科学的根拠に基づくトレーニングメソッド」という新しい取り組みにも広げていければと考えています。本カリキュラムは、フォローアップ研修などのアフターケアも含めた継続的なシステムとしていく予定です。

*3 体育会学生を主たる対象とし、2015年度より本学で開講している正規プログラム。アスリートの経験を活かしつつ、データ分析能力とコミュニケーション能力を身につけることにより、これからの社会で活躍できる人材を養成することを目的としている。一般社団法人大学スポーツ協会(UNIVAS)の『UNIVAS AWARDS 2019-20』において、「学修機会確保に関する優秀取組賞」の最優秀賞に選ばれている。

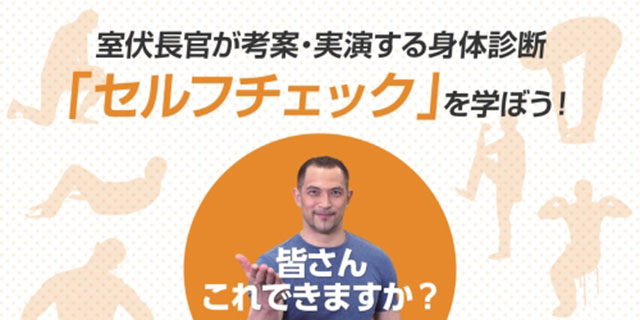

室伏 コンディショニングの発想は重要ですね。現在スポーツ庁でも、自身の身体機能の状態を知ることができる「セルフチェック」と身体機能の維持・向上を目的とした運動(エクササイズ)の方法をホームページで公開しています。この中では、具体的な方法を動画で解説し、より多くの方が安全にスポーツを楽しめるように取り組みを進めています。従来の準備運動は、ラジオ体操のように全員一律で同じ運動を行うことがスタンダードでした。しかし実際は、人によって体の特徴も異なります。年齢や筋肉の状態など、自身に適した運動を行うことで、より高い効果が期待できます。

原 長官が考案された「セルフチェック」は陸上競技部でも積極的に取り入れさせていただいており、既に良い結果が出ています。トレーニングに関しても、旧来の勘や根性という領域から、データや知見に基づく科学的・合理的な領域へ移行する必要がありますね。

――「部活動の地域クラブ活動への移行」および本学の取り組みについて、今後の展望をお願いします。

室伏 スポーツとは、社会に大きなインパクトを与えるような大きな可能性を持つものだと思います。日本でトップレベルの指導者である原教授のご協力をいただきながら、今回のプロジェクトがスポーツの可能性を開放し、社会を新しい方向に変えていくことを願っています。

原 スポーツ庁が描く将来像は、来るべき日本社会の指針でもあります。その理想を具現化するため、現場レベルで尽力していきたいと思います。戦後約70年という長い時を経て、部活動の歩みも、まさに今、大きな転換期を迎えています。乗り越えるべき多くの課題が予想されますが、スポーツ庁と協働しながら、地域スポーツを「より前へ」と進めていく所存です。まずは本学の取り組みがモデルケースとなることを目指し、現場での実績と信頼を積み重ねながら、全国へと活動の輪を広げていきたいと思います。

室伏⻑官からのメッセージ

青山学院大学スポーツ健康イノベーションコンソーシアム

「青山学院大学スポーツ健康イノベーションコンソーシアム」とは、本学がこれまで培ってきた“スポーツと健康”に関する「シーズ」を事業とすることにより、社会の「ニーズ」に応えていく「官・民・学」が一体となった取り組みです。コンソーシアムの設立以前から、本学では学術およびスポーツの資産を地域社会に還元する活動を積極的に進めていました。そして2020年度、スポーツ庁「大学のスポーツ資源を活用した地域活性化拠点形成・大学スポーツアドミニストレーター配置支援事業」の認定を受けたことから、「スポーツの分野における地域連携」の枠組みを新たにコンソーシアムとして立ち上げることとなりました。

本コンソーシアムの現在の主たる取り組みが「CASプロジェクト」です。CASプロジェクトでは、「部活動の地域クラブ活動への移行」の取り組みで求められる「地域スポーツ指導者」の育成を行い、全国の同事業におけるモデルケースとなることを目指します。プロジェクトのベースとなるのが「クラブコーチ育成カリキュラム」です。このカリキュラムは、本学と「スポーツ健康イノベーションコンソーシアム」の参加法人「アスリートキャリアセンター」が協働で開発したものです。カリキュラムは、人間性の育成に重点を置いた「チームマネジメント」と予防医学に基づいた「スポーツサイエンス」の二本柱で構成され、スポーツ指導者の育成に向けた実践的な内容となっています。今後はこのカリキュラムを用いた講習会や、各種スポーツイベントなどを通じ、優れたスポーツ指導者育成の輪を全国に広げていく考えです。

青山学院大学スポーツ健康イノベーションコンソーシアムおよびCASプロジェクトは、さまざまな取り組みを通じ、スポーツの可能性を拡大していきます。

スポーツ・健康まちづくり優良自治体表彰2023

青山学院大学およびアスリートキャリアセンターは、山口県萩市と連携協定を締結し、優れたスポーツ指導者の育成とスポーツによる地域の活性化を進めています。

萩市では、昨今の少子化の影響を受けて中学校の運動部活動を校内で維持することが難しくなりつつありました。そのため「部活動の地域クラブ活動への移行」の取り組みが大きな期待を集めるとともに、地域スポーツ指導者の育成が急がれていました。そのニーズに応えるため、萩市は、本学およびアスリートキャリアセンターと連携し、本学陸上競技部における指導メソッドなどを盛り込んだ「クラブコーチ育成カリキュラム」をベースとした「指導者育成研修会」を実施しました。また萩市は、スポーツを通じた持続可能な「まちづくり・ひとづくり」の取り組みとして、本学陸上競技部が監修する「絆ランニングクラブ萩」の創設、本学陸上競技部選手等をゲストとするスポーツイベントの開催といった多彩な取り組みを展開しています。

これらの取り組みが評価され、萩市は「スポーツ・健康まちづくり優良自治体表彰(通称:スポまち!長官表彰)2023」における優良自治体に選出されました。「スポーツ・健康まちづくり優良自治体表彰制度」とは、2021年にスポーツ庁によって創設された制度です。オリンピック・パラリンピック東京2020大会のレガシーとして、スポーツを活用した「地方創生」「まちづくり」に向けて積極的に取り組む自治体を応援するために創設されました。

この度、萩市との共同事業がスポーツ庁より表彰されたことを受け、本学も「新しいスポーツ指導者像」および「部活動の地域クラブ活動への移行」支援のモデルケースを打ち立てるため、引き続き取り組みに注力していきます。