より総合的に「人間」を学ぶ

青山学院大学の

「心理学科」とは?

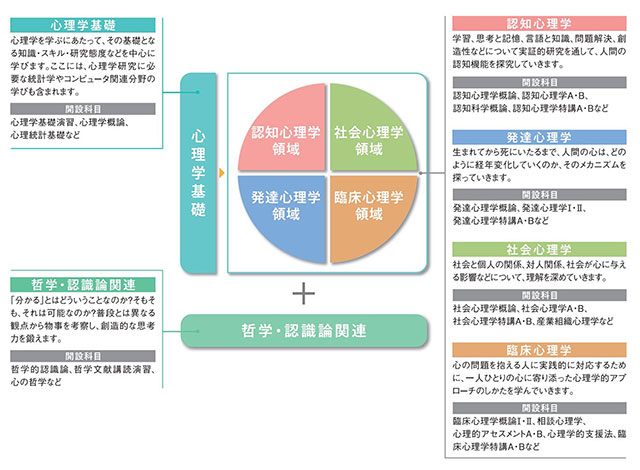

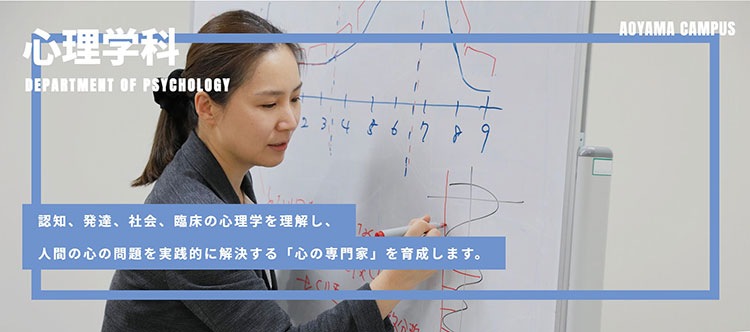

基礎心理学から臨床心理学まで、幅広い学びと高い専門性を兼ね備えた学び

心理学とは、目には見えない「心」の動きについて、科学的なアプローチで迫る学問です。本学の心理学研究として、大学院心理学専攻の実績は60年を超え、心理学科は2001年に設置されて、20余年が経過しました。現在も進化を続ける心理学研究について、心理学そのものの魅力から本学での学びの特長、資格の取得などについてご紹介します。

教育人間科学部心理学科の特長

教育人間科学部心理学科の特長

教育人間科学部 心理学科教授、心理学科主任

小俣 和義

1990年より精神科臨床(常勤)、大学学生相談センター非常勤カウンセラーなどの臨床実践に携わり、2001年青山学院大学に就任。専任講師、准教授(助教授)を経て、2011年より現職。2009年より家庭裁判所調査官の研修会講師として、司法・犯罪分野の臨床に携わる。2011年に東日本大震災心理支援センター運営委員となり、被災地宮城県での心理支援活動に携わる。その後、一般社団法人日本臨床心理士会災害支援プロジェクトチームを経て、事業支援委員会に所属している。現在青山学院大学では、心理学科主任、心理相談室室長、大学院公認心理師実習コンビーナを務めている。

■ 心理学とは

心理学とは、人の「心」をさまざまな角度から観察し、その行動や現象から多くのことを読みとっていく学問です。心理学はさまざまな分野に広がっていますが、分野ごとに大変奥深い学びがあり、社会生活を送る上での重要な知見が詰まっています。

例えば、心理学全般は「他者理解」を助けますので、日常のコミュニケーションに役立ちます。また視覚や聴覚などを掘り下げる「認知心理学」は商品開発やデザイン業務などにも有用です。「社会心理学」では、対人的な魅力というミクロの視点から、デマが拡散するメカニズムといったマクロな視点まで扱います。「発達心理学」では、人の一生の各年代に起こる心理的な課題を学びます。さらに「臨床心理学」では心のケアなどの支援や問題解決を探っていきます。心理学は、大規模災害などの危機事態に際しても心理支援として大きな力を発揮します。

そもそも心理学の出発点には「心とは何か」という問いがあります。その問いそのものを追究するのが哲学、「心」に関する研究結果を実用に落とし込もうとするのが心理学とも言えます。そのためには、本来目に見えない「心」を客観的に把握できるような形で表すことが必要です。「心」に客観的な指標を設けることを目指して、認知心理学などの基礎的な分野では、実験や統計学を用いた科学的な研究が進められてきました。そのため心理学の学びを通じて、客観的思考力や情報処理能力、さらには研究発表に必要なプレゼンテーション・スキルも得ることができます。

■ 本学科の特長

基礎的な素養から専門的な知識まで、実践も含めた学びを広くかつ体系的に得られるのが本学科の特長です。また学生の主体的な学びを重視しており、3年次から始まるゼミナール(ゼミ)や専門コースも選択制としています。学生は、まず「心理学基礎演習」によって基本を幅広く学んだ後、各人の関心に沿って「認知」「社会心理」「発達」「臨床」の4つの専門領域から自分の専門領域を選択します。同時に専門教員による「哲学・認識論」関連科目を通じて思考力を高めます。3年次からは、自由度の高い授業選択が可能な「一般心理コース」と心理の専門職を目指す「臨床心理コース」の2コースに分かれ、ゼミ等で学びを深めます。大学院も「心理学コース」と「臨床心理学コース」の2コース制となっていますので、自分の希望のコースを選択し、さらに研究を深めていきます。

■ 臨床心理学では実践を重視し、心理職資格の取得にも対応

幅広い学びを担保した上で、さらに臨床分野が充実しているのも本学科の特長です。学部、大学院とも豊富な実習プログラムを用意していますので、学生は実践的な学びを得ることができます。さらに、大学院の臨床心理学コースでは、公認心理師および臨床心理士の養成カリキュラムを整えており、専門資格の取得も万全の態勢でサポートします。

特筆すべきは、本学の施設「心理相談室」での臨床実習と言えます。臨床心理学コースの大学院生は、クライエント(相談者)の方を対象として、実際にカウンセリングや遊戯療法、箱庭療法などの心理支援を行います。学生の実習に際しては、外部の専門家による面接指導「スーパービジョン」によるきめ細かいフィードバックが行われるとともに、専任の臨床教員(有資格者)によるカンファレンスも実施されます。また、実習生は受付業務、紀要発行などの役割を通して、連携や危機対応などを学んでいきます。

心理学を学ぶ学生には、「相手への共感性と思いやり」と「客観的データに基づいて冷静に分析する能力」の両方を蓄えていただきたいと思います。特に、心理職を目指す学生には、時には傷を抱えているクライエントの方々にも「覚悟と責任を持って関わる力」を意識して持っていただきたいと思っています。

教育人間科学研究科附置の「心理相談室」。学外の相談者の方々への心理支援活動機関として、地域に根差した役割を担うとともに、臨床心理分野を学ぶ大学生・大学院生の研修機関も兼ねている。厚生労働省に登録済み。

教育人間科学研究科附置の「心理相談室」。学外の相談者の方々への心理支援活動機関として、地域に根差した役割を担うとともに、臨床心理分野を学ぶ大学生・大学院生の研修機関も兼ねている。厚生労働省に登録済み。※本学の大学院博士前期課程(臨床心理学コース)は、「公益財団法人 日本臨床心理士資格認定協会」の第一種指定大学院として許可を得ている。 心理相談室VIEW DETAIL →

■ おわりに

私たちが日常的に認識しているものや現象は、あらゆるできごとの氷山の一角であり、その奥には多くのものがあります。私は、それらを探していく営みが「心理学」なのではないだろうかと感じています。学生の皆さんは、ぜひ学ぶことを楽しんでください。失敗を恐れずにどんどんチャレンジしていくと宝物が見つかります。そして能動的に体験を積み、他者とのつながりも大切にしてください。本学科では学生が中心となった「青山心理学会」などをはじめとして、学生間や教員との交流を活発に行っています。本学科での学びを通して、他者への思いやりや労わりの心を磨いていきましょう。

心理職の資格について*各資格の詳細は、各主催者の公式サイト等でご確認ください。

■ 認定心理士

「公益社団法人日本心理学会」が認定する民間資格であり、大学にて同学会が指定する単位を履修することが必要。心理学の全般を学び、心理学の専門家として仕事をするために必要な基礎的な知識を有していることを示す。

■ 公認心理師

心理専門職として国内唯一の国家資格。

公認心理師カリキュラムが整っている大学を卒業後、指定のカリキュラムを持つ大学院で、必要な科目を履修するか、2年以上の実務経験を得た後、国家試験に合格することで資格が得られる。公認心理師は、心の問題を抱えた人に対して、心理学の知識と技術を用いて援助する専門家。クライエントに対してカウンセリングを行い、問題を分析し、助言や指導を通じて問題解決に導く。また、心の健康に関する知識を広めるための教育活動や情報提供を行うことも大切な役割の一つ。

■ 臨床心理士

「公益財団法人 日本臨床心理士資格認定協会」が認定する民間資格であるが、文部科学省の管轄でスクールカウンセラーの資格要件として採用されるなど公的にも認められている資格。4年制の大学を卒業後、同協会指定の大学院を修了し、「臨床心理士試験」に合格することで資格が得られる。本学の大学院博士前期課程(臨床心理学コース)は、修了後実務経験を経ることなく臨床心理士の受験資格を得ることができる公益財団法人 日本臨床心理士資格認定協会の第一種指定を受けている。

在学生インタビュー

在学生インタビュー

大学での学びと学外活動の両輪で、

子どもへの虐待を減らしていきたい

教育人間科学部 心理学科 臨床心理コース 4年

関 彩夜子

私が心理学に関心を持ったのは、報道を通じて子どもへの虐待について知ったことからです。少しでも虐待を減らしたいと考え、いろいろと調べ続けるうちに、本学で「同一セラピスト親子並行面接」という手法を研究されている小俣先生の存在にたどりつきました。自分もぜひ小俣先生の下で学びたいと考えて、本学の心理学科に進学しました。入学後は幅広く心理学を学び、3年次からは小俣先生のゼミで「家族心理学」を柱に研究を進めています。

学外の活動としては「ひらけ、PEACE!」の存在があります。これは私が2年次のときに立ちあげたボランティア団体で、現在も本学心理学科の学生もメンバーとして活動を続けています。「ひらけ、PEACE!」のテーマは「子どもに社会経験を、保護者の方には自由時間を」というものです。子どもをお預かりすることで、保護者の方の疲れを癒すための時間を提供し、保護者の方も子どもも笑って暮らせる世界を目指しています。

「ひらけ、PEACE!」のイベントに参加された保護者の方にもご協力いただき、大学では虐待防止を目指した研究を行っております。3年次の研究では「心理的な居場所」がストレス反応を下げることが明らかになりました。4年次では「サード・プレイス(家庭や学校・職場でもない第三の場所)において、親としての役割からの一時的な解放が、保護者の方の精神的健康を高めるのか」について研究を行う予定です。サード・プレイスが、心理的居場所として有効であることを科学的に明らかにできれば、親としての役割や、職場での役割から一時的に解放できる場所となるサード・プレイスの普及を、虐待防止策のひとつとして訴求する際に、より説得力が生まれると考えたためです。なお「心理的な居場所」に関する先行研究のほとんどは、大学生までを研究対象とするものです。私は子育て世代を意識しているため、25歳以上40歳未満の方を対象とした研究を続けています。

大学卒業後は大学院に進み、公認心理師ならびに臨床心理士の資格を取得することを目指しています。将来的には、教育や福祉の分野にさらに「家族療法」の視点を取り入れ、有資格者として家族に対する支援を行っていきたいと考えています。

「家族」の観点を生かし、

卒業後はクライエントと同じ目線に立てるような心理職に

教育人間科学部 心理学科 臨床心理コース卒業

教育人間科学研究科 心理学専攻 臨床心理学コース 博士前期課程 2年

多賀 葵

「心」とは流動的なものです。心理学を通じて、常に変化し続ける「心」をどう捉えるかと考えることが私は何よりも楽しいと思います。一方で、知覚や発達など、人間として共通する要素に関する学びは、自分や親しい人のために役立てることができます。

本学を志望したのは、心理職の資格取得に向けた見通しに明確性を感じたためでした。さらに、幅広い分野の心理学を学べることなども魅力でした。私が心理職に関心を持つようになったのは、中学校でスクールカウンセラーの存在を知ったことからです。精神科医も含めて「心」に関わる職業は数多くありますが、その中でも、心理職はクライエントにじっくりと向き合ってお話を伺うことに適しているという点に大きな魅力を感じます。

大学では「子の自立への影響」という観点から「大学生世代における母子関係」に関する研究を行いました。現在は「自身の家族を振り返る」ことを中心に研究を進めています。日本の家族は核家族が多く、閉鎖性が高いと言われていますが、そういった日本の家族のあり方に悩みや苦しみを抱える方の心の動きなどに焦点をあてています。家族とは、生まれてから最初に出会う“他者”であり、その後も長く関わっていく特別な存在です。そのため、社会に出る手前の時期である学生時代に改めて家族を振り返ることは、自らの将来像を考えることにつながるのではないでしょうか。

大学院での研究では、特に「心理相談室」での実習から大きな学びが得られました。クライエントの方に対して、時に「相談員として良いアドバイスをしなければ」と焦ることもあったのですが、日々の実践と先生方からの指導を通じ、次第に「クライエントと同じ目線に立ち、一緒に考えていくことが何よりも大切なのではないか」と考えるようになりました。

修了後は有資格者として医療領域で働くことを希望しています。今目の前にいる方の心の課題とは何か、どうすればより豊かな生活を送ることができるのか、それらを共に考えていけるような心理職を目指したいと考えています。

校友・卒業生インタビュー

校友・卒業生インタビュー

幅広い心理学の学びを通じて生き方が豊かなものに。

現在は児童養護施設で後方支援を行う

児童養護施設勤務

教育人間科学部 心理学科卒業

教育人間科学研究科 心理学専攻 臨床心理学コース 博士前期課程修了

日常的な疑問から複雑な問いまで、「人」に関わるあらゆる事柄を探究対象にできるのが心理学の魅力の一つだと思います。また、心理学では明確な答えが出ることは多くないため、考えを巡らせ続ける必要がある点にも面白さを感じています。さらに実験や統計学を通して研究の方法論を学べるのも心理学の魅力です。

私が心理学に興味を持ったきっかけは、報道などを通じて「正常と異常とはどこで区別されるのだろうか」と考えたことからでした。本学を志望したのも、心理学科のカリキュラムが豊富で、こうした問いに対するヒントが得られるのではと考えたからです。入学後は、多くの授業を通じて興味の幅も広がり、「臨床心理学」への関心が高まっていきました。学部3年次に所属した小俣ゼミでは、「~であるべきだ」といった強固な考え方である「不合理信念」などについて調べました。

大学院では公認心理師カリキュラムをはじめとした多くの実習を行い、中には本学OBの方の勤務先での実習もありました。実習を通じて得られた最も大きな学びは「支援対象となる目の前の相手を、いかに一人の人間として尊重し、理解しようと努めるか」という姿勢だったと思います。特に「心理相談室」での相談員実習では、学生の私に向き合ってくださったクライエントの方々に本当に感謝しています。電話受付や研修会の実施といった実務経験も働く上での実践的な学びとなりました。

現在は、児童養護施設での治療指導担当職員として子どもたちに関わる一方、ケアワーカーの方への後方支援なども行っています。現場では、大学で学んだ知識を実情に沿って変換し、他職種の方と連携していくことの大切さと難しさを感じています。研修参加などの自主学習も欠かせず、現在も研さんの日々です。

私は心理学を学んだことで、自分の生き方が豊かになったように感じています。興味や関心の対象が増え、何か疑問が生じたときや困ったときには問題解決へのきっかけを得られることもあります。幅広い学びである「心理学」の知見は私たちに多くのヒントを与えてくれるのではないかと思っています。

子どもと保護者を支えるため心理専門職へ。

心理学の知見が支えに

愛の園ふちのべこども園 公認心理師、臨床心理士

教育人間科学部 心理学科卒業

教育人間科学研究科 心理学専攻 臨床心理学コース 博士前期課程修了

横尾 渚

「子どもを支えたい」という思いが高じ、横尾さんはやがて心理専門職を目指すようになりました。現在は、インクルーシブ保育を行う幼保連携型認定こども園で「公認心理師」として活躍しています。心理学科で得た学びと自らに起こった変化の他、今の仕事についてお話していただきました。

VIEW DETAIL →在学生インタビュー(AGU LiFE)

学業と競技の両立が自信に。

心理とサーフィン 2つの「プロ」をめざして

<2021・2022年度 学生表彰受賞>

教育人間科学部 心理学科 2年

澤田 七奈緒

国内トップレベルのサーファーとして活躍する澤田さんは、自身の経験から心のメカニズムに興味を持ちました。アスリートの心理を探究しつつ競技力の向上を図り、プロサーファーと公認心理師という2つの夢を追いかけています。

VIEW DETAIL →勉学に励みながら、

「心」に傷を負った人々に寄り添う方法を模索

<2022年度 学業成績優秀者表彰 奨励賞受賞>

教育人間科学部 心理学科 4年

志村 純子

何らかの理由で心に傷を負った人々を助けたい――そう考えていた志村さんは、「心」について多角的に学ぼうと本学の心理学科に入学しました。国家資格である公認心理師の資格取得をめざし、勉学に励む日々を送っています。

VIEW DETAIL →人を助けたいという変わらない思いを胸に

追いかける心理師という夢

教育人間科学部 心理学科 3年

吉田 麻衣奈

自身の受験勉強での経験を踏まえ「こころと身体の関係」や「ストレス対処の方法」について学びを深めたいと考え、心理学科への進学を決めたと語る吉田さん。困っている人を近くで支える公認心理師になることが目標です。

VIEW DETAIL →ありのままの姿で納得いくまでやりきった

就職活動

教育人間科学部 心理学科 4年

森下 菜々子

人の感情に興味があったという森下さんは心理学を志し、他大学よりも広範な領域を学習できる青山学院大学を選んだと語ります。4年間でステップアップし、広告代理店に内定を決めた森下さんの軌跡です。

VIEW DETAIL →ゼミインタビュー(AGU LiFE)

社会心理学、対人コミュニケーション

教育⼈間科学部 ⼼理学科

繁桝 江⾥ 准教授 × 栁⽣ 澪央

コミュニケーションをテーマとする繁桝ゼミでは、ゼミ生同士のディスカッションが盛んです。自分以外の学生の研究にも興味を持ち、進んで視野を広げています。ゼミでの研究の様子や、ゼミで学ぶ面白さなどを紹介します。

VIEW DETAIL →*掲載されている人物の在籍年次や役職、活動内容等は、特記事項があるものを除き、原則取材時のものです。

心理学科20周年イベントを開催

2023年3月12日(日)、「出逢おう、将来のあなたに。伝えよう、あの頃のあなたを。」をテーマに「青山学院大学心理学科20周年祝賀会・同窓会」を開催しました。メインイベントのシンポジウムでは「心理学科20年の歩み、そして未来へ」をテーマに、心理学科教員と卒業生による心理学科にまつわるエピソードをはじめ、学科の設立の経緯から将来像まで、心理学科の歩みが余すところなく伝えられました。その後、教員やOBの方によるクイズ企画、退職する教員のご紹介へと進み、最後に記念写真を撮影して、250人もの参加者が集まった会は盛況のうちに閉会となりました。

VIEW DETAIL →